次世代型アニメーション授業「すらら」は、発達障害支援の専門家監修のネット塾(通信教育)です。

無学年制という新たな取り組みで、

今までのように「理屈」ではなく、会話をしながら「感覚」で身につけるという教え方の教材です。

- 「受け入れてくれる学習塾や家庭教師が見つからない‥」

- 「障害の度合いが高く、学習塾などに通うことができない‥」

そんなネット塾「すらら」について、私の経験から少しでも詳しくお伝えしていきます。

すらら公式サイト➝https://surala.jp/

(無料体験ができます)

この記事の概要

発達障害の子供におすすめのネット塾「すらら」とは?

私がこのネット塾「すらら」を調べていてわかったことは、

「国が認定したシステム、機能面で独自の特許を取得している」ということ。

このように文部科学大臣賞なども受賞しており、ネット塾の中でも「障害への安心感」がひと際目立っている教材です。

さらに機能面でもこのように‥

発達障害がある子供の勉強問題を解決したという「社会課題解決賞」など、ほかのネット塾では見ないほどの受賞歴を持っています。

「すらら」を使っていると、ところどころに勉強の工夫が施されているのがわかります。

発達障害の子供におすすめのネット塾「通信教育すらら」を実際に体験してみた感想

まずこの発達障害の子供におすすめのネット塾「すらら」は、こういうことを掲げています。

発達障害や学習障害の子供のことを、真剣に考えているような気がします。

発達障害の子供におすすめのネット塾といっても言い過ぎではないのではないでしょうか。

まずは発達障害の子供におすすめのネット塾「すらら」がどんなものか、動画でご覧になってみてください。

よく「すらら塾」と聞きますが、じつはこの”すららのシステム”が使われています。

実際に私も体験しましたので、そのときの様子をまとめていきます。

発達障害の子供におすすめのネット塾「すらら」の動画授業の様子

「すらら」の動画授業を始めてまず感じたのは、講師の声が聞き取りやすいということです。

なんでこんなに聞きやすいのかと思ったら、プロの声優さんが担当をしているそうです。

似たようなシステムのネット塾に「デキタス」という城南コベッツが運営しているものがありますが、

それは予備校の講師が声を担当しているらしく淡々とした説明です。

デキタスの授業もわかりやすいですが、この「すらら」はプロの声優なので説明に抑揚があってさらにわかりやすいです。

カリスマ講師のように子供を引っ張る力もあり、見ていて吸い込まれいく感覚になります。

「自分のために授業をしてくれる」という感覚です。

講師は教科によって変わり、それぞれ個性も違っています。

ときには子供同士で「こんな感じだよ!」という教え方をする授業もあります。

中学校で教科によって先生が変わるように、頭の切り替えにもなっていいものです。

授業の中身ですが、ちょくちょくと書き込み式で問題が出されます。

まずひと通り単元の説明➝簡単な問題定義で、勉強の順番が整っていて頭の中が整理しやすいです。

画像の下のほうに虫眼鏡のマークが並んでいます。

![]()

これは授業数を表しており、これ全部でひとつの単元を習うことができます。

基礎の説明➝応用的な説明➝まとめ問題といった流れの構成です。

どの単元も8~10個ほどあるので、けっこうな数の授業数になります。

この授業の特長は、少しずつ「わかる」を繰り返しながら進むところです。

説明を少しだけやって練習問題を出す、という繰り返しが続きます。

そして単元が終わっていて、いつの間にか身についているという授業です。

教材全体も発達障害の専門家が構成しているだけあって、

どうすれば理解できるか?

という部分が考えられているので本質の部分を考えるといいですね。

発達障害の子供におすすめのネット塾「すらら」を体験してわかった発達障害の特性との相性

このようにすららを体験してみると、発達障害の特性を考慮していることが分かります。

発達障害・学習障害の子どもには、

勉強に対してこのような5つの特徴があると思います。

メモ

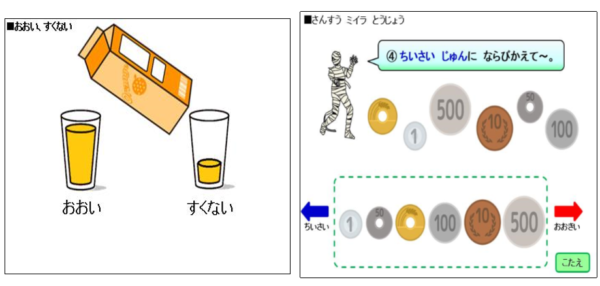

- 少数と多数を瞬時の把握することが困難

- 1対1の対応に困難を示す

- 集合の理解・抽象化が苦手

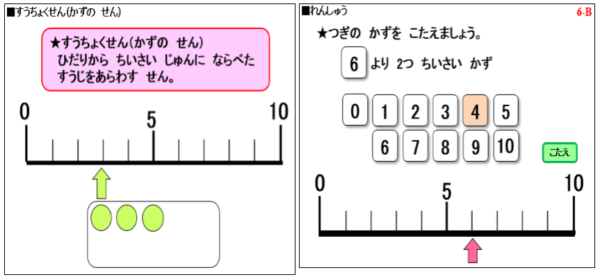

- 数直線の概念を理解することが難しい

- カウンティング(数を数える)ことが難しい

こういった特徴を考えてみると、すららの授業は理に叶っていると思いました。

その理由は、このようなことが基本となっているためです。

少数と多数の瞬時の把握

集合の理解・抽象化(色や形から少しずつ抽象的なものへ)

数直線の概念(1,2,3…の順序は変わらないということを理解させる)

先に「感覚」で感じ取ることによって「何となくわかる気がする」と進んでいきます。

次に少しずつ理屈に近づくことで「腑に落ちていく」といった指導方法です。

私もNPOで障害のある子供に関わっていますが、

まさしくこれだと思います。

このように障害の本質を考えてある教材、というのは私は出会ったことがありません。

とくにキャラクターが授業を行うことで、子供は「親近感」「楽しさ」を感じるはずです。

子供が勉強に興味を持ってくれない、

という家庭が多いのではないでしょうか?

私はこの「親近感」「楽しさ」は勉強のキッカケに、とても重要だと思っています。

さらにこんな授業が、すららでもっとも特長になる部分です。

![]()

スマートプロケッターによる授業

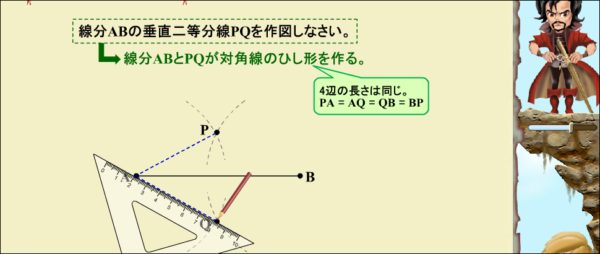

すららが発達障害の子供に向けて作られている証拠に、

「スマートプロケッター」

という機能を使った授業というものがあります。

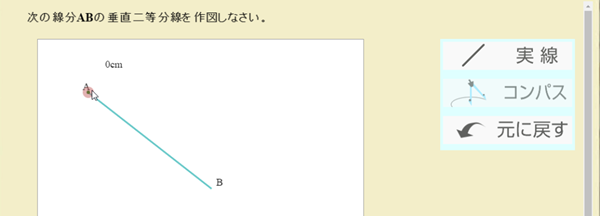

この「スマートプロケッター」という機能は、画面上で製図ができるというもの。

三角定規、分度器、コンパスをマウスで操作して、かんたんに製図ができてしまいます。

実際の製図では、

危なくてコンパスを持たせることができないと思います。

すららのスマートプロケッター授業では、コンパスを持たせる必要がないんです。

つまり「今まで危なくて、しっかりと製図ができなかった」

そんな問題をスマートプロケッターで全て解消できるというわけです。

実際にスマートプロケッターで問題を解いてみるとこうなります。

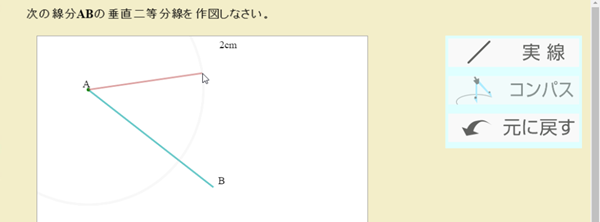

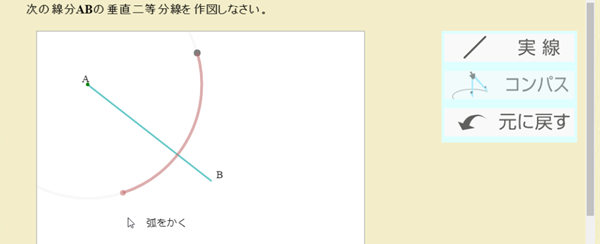

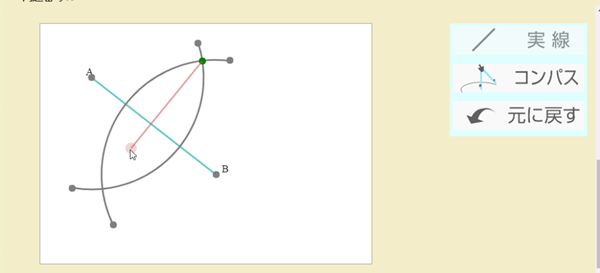

これは垂直二等分線を作図する、という問題です。

まず実線(定規)を使って、直線を引いていきます。

つぎにコンパスを使って、弧を描く長さを指定します。

長さが決まればクリックすれば、その長さで固定されます。

マウスを移動させると、決めた長さで弧が描かれていきます。

好きなところまで弧を描くことができます。

反対側の弧も同じように描いて、最後にもういちど定規で実線を引いて完成です。

実線の惹き方はクリックした地点で始点が決められ、マウス移動で長さを決めて、再びクリックで終点が決まります。

スマートプロケッターの操作は、このように至って簡単なんですね。

それに実際に道具を使うのと同じような感覚で作図ができるので、画面上でのズレという違和感もありません。

コンパスを持たせなくてもいいので、発達障害の子供には最適な授業です。

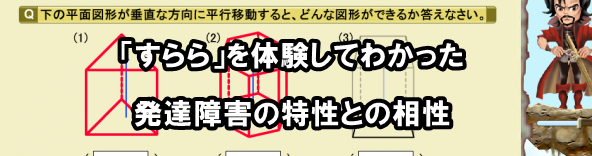

平面・立体図形が理屈ではなく「感覚」で理解できる授業

またすららの授業はアニメーションが使われてるため、説明に「動き」があるんですね。

この「動き」があることによって、とくに「図形」がよく理解できるようになります。

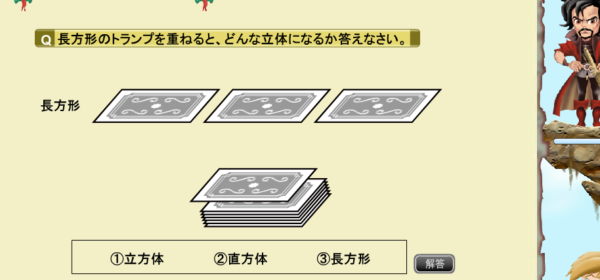

上の画像は、数学の「立体図形」の単元をやっているところです。

この授業ではトランプを使って平面➝立体への違いを説明しています。

発達障害の子供にとって、とくに図形問題は理解するのがとても難しい部分です。

勉強を教えていて、こんなことがありませんか?

「いくら違いを説明しても、一向に平面と立体の違いが理解できない」

それを親の代わりにうまく説明してくれるのが、すららの授業なんです。

一般的な通信教材であれば、立体図形を見せながら説明するのが普通。

すららの授業では、

「まず平面を見せておいて、だんだんと立体になっていく変化を見せて理解させる」

こんな教え方なんですね。

発達障害支援の専門家によって、その辺のことまで考えられている授業になっています。

つまり、

教え方がわからず悩んでしまう親の苦労もなくしてくれる授業、というわけです。

こんなすららの考え方というのは、図形の単元に限ったことではありません。

すべての授業でこのような教え方に基づいて説明しているので、

発達障害の子供にも親にも、これ以上ないくらい最適な教材になるはずです。

私もいろいろな通信教材を見てきましたが、本当にすららの授業は発達障害の子供におすすめのネット塾といってもいいですよ。

✅ すらら公式サイト

発達障害のある子供にはおすすめなネット塾

この発達障害の子供におすすめのネット塾すららのシステムというのは「すらら塾」でも使われています。

これまでの塾とは違い、講師がいないのが特徴になっている塾です。

すららの中で授業が行われるため、塾にいるのは塾長のみという場合が多いようです。

どうしてもサポートが必要であれば、塾長が対応してくれるようになっています。

発達障害のある子供には、私はこのような塾を勧めます。

なぜなら、ほかの子供と干渉することがないからです。

とくに健常児を基本的に扱っている塾であれば、どうしても周りが気になります。

こういう「すらら」のような次世代型スタイルの塾は周りからの影響がないために、発達障害のある子供には向いているといえます。

周りの子に対しても同じことが言えるはずです。

しかしいくらおすすめと言っても、塾に通うことが困難な場合もあります。

とくに障害の症状が強ければ、通うことさえ難しいはずです。

また、子供の横にいてアドバイスしながら勉強していませんか?

ほとんどの家庭では、そのように勉強の補助をしていると思います。

しかし、どうやって教えれば理解してくれるんだろう‥というのが悩みです。

しかしこの教材であれば、そんな発達障害の特性もきっと解決してくれます。

映像授業の「わかる」を繰り返す進み方などは、やはり専門家が作った教材だと感じました。

支援の専門家が作った教材で、

メモ

「少しずつ進む授業」が発達障害の特性にピッタリと合っている。

親の代わりに「本質」で勉強を教えてくれる。

これがネット塾すららのもっとも大きな特長です。

ネット塾「すらら」に対する発達障害児の家庭からの口コミ

このネット塾を実際に使った声にはどんなものがあるか?

私も気になるので、株式会社すららネットの佐藤さんに直接お話しを伺ってみました。

しかし佐藤さんはとても気さくな方で、あれこれと話をしているうちに1時間。

私もまさかこんなに話すとは思っていなかったので、使った家庭の口コミだけではなくこの教材の完成度の高さも身に染みて理解することができました。

中学1年生の家庭からのすらら口コミ①

いまうちの子は中学生1年生なんですが、まだ小学生2年の内容しか理解できていません。親としては高校受験をさせてあげたいというのが願いですので、どうぞよろしくお願いいたします。

中学1年生の家庭からのすらら口コミ②

得意教科というのがなく、小学生の範囲からの復習も必要だと思ってすららにしました。今もあまり理解できないまま、ただ学校の授業を受けている感じ。少しでも理解できるようになればと思います。

中学2年生の家庭からのすらら口コミ③

小学校5年生くらいから不登校になって、いまは支援学校に行っています。でも勉強がすぐ嫌になってしまうので、なにかいい教材はと探してすららにしてみています。少しずつですが勉強に楽しさを感じているようなので、これからも続けさせてみようかと思っています。小学校5年生の妹も学習障害で教材を探していますが、たぶん同じくすららにしてみると思います。

中学2年生の家庭からのすらら口コミ④

理解力はあるのですが、アウトプットする能力が低いためにテストでも点数を取ることができないです。学習障害で数字の認識力がかなり低いので、小学校の算数レベルから理解できていない状態です。この教材で少しでも理解力を養うことができればと思っています。

中学2年生の家庭からのすらら口コミ⑤

本人は「勉強する意味がわからない」と言っているくらいなので、どうせやってもできないという感じで家ではまず勉強しないし、高校受験もしたくないと言い出しているので親としては途方にくれている状態です。もうどうしたらいいのかわからなくなって、いろいろ調べてすららを見つけました。すがる思いでさせてみています。

中学2年生の家庭からのすらら口コミ⑥

小学3年生から不登校になっています。そこからずっと勉強が止まっている状態で困っています。下の娘(小6)も同じ状態で、すららを一緒に使わせたいと思っています。2人とも発達障害があって色々と教材を検討していて、母子家庭なのでなるべく費用を抑えられる物をと思って見つけました。

中学3年生の家庭からのすらら口コミ⑦

中1の2学期から不登校になり、いま中3の2学期になって高校受験や進学に向けてもう後がない状況になってすららを始めてみました。自宅では全く勉強をしていませんでしたが、すららに向かっているのを見ていると、もしかすると今からでも挽回できるかも‥という感じにはなってきています。この調子で続けてくれると親としては嬉しいです。

こうして口コミを見ると、いずれの家庭も勉強を理解させるのに苦労されています。

しかし「すららをやってみたら助かった」という声も多く見かけます。

子供のためにも、専門家監修の教材で勉強をさせるのは効果的な方法になるはずです。

ネット塾「すらら」が不登校の子供にもおすすめな理由

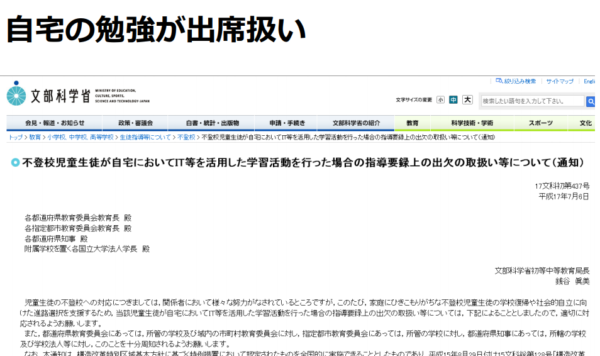

このような文部科学省の施策があるのをご存知ですか?

参考:文部科学省「不登校」より

参考:文部科学省「不登校」より

平成17年7月6日に発表された施策で、要約するとこのような内容です。

発達障害などの理由により不登校の子供が、

家庭学習において「IT教材」を使うと、学校を出席扱いになる

というものです。

「IT教材」というのは通信教育、いわゆるネット塾のことです。

しかし基準が設けられ闇雲にネット塾であればいいというものではなく、文部科学省の基準をクリアした教材でなければいけません。

その基準をクリアしている教材というのが「すらら」というわけです。

発達障害で不登校になってる子供にもおすすめのネット塾です。

「すらら」公式サイト

ぜひ、こちらも参考にしてみてください。

![]()

https://gakusyujyuku.com/archives/22076