このような悩みを抱える親御さんは、けっして少なくありません。

- 「勉強習慣がなかなか定着しない」

- 「やる気の波が激しく、三日坊主で終わる」

じつは、勉強習慣を定着させるには“やり方”よりも“仕組み”が重要。

聞くところの話によると脳科学の視点では、行動のトリガー(きっかけ)と親の関わり方をうまく設計することで、子どもの集中力と継続力を高めることが可能です。

この記事では、家庭で実践できる「勉強習慣を定着させる5つのコツ」を具体的に解説します。

この記事の概要

勉強習慣が定着しない子どもに共通する3つの原因

じつは、勉強習慣がうまく定着しないのには共通した原因があります。子どもの性格や意志の弱さではなく、環境設計や親の関わり方が影響していることがほとんどです。

ここでは勉強習慣を定着させるために知っておきたい、3つのおもな原因を具体的に解説します。

1.時間を管理できず「気分任せ」になっている

子どもに勉強習慣が身につかない最大理由は「勉強する時間が決まっていない」こと。その日の気分で取組むかどうかを決めると、脳は「行動を起こすかどうか」を毎回判断しなければならず習慣化が難しくなります。

とくにスマホやテレビなどの誘惑が多い現代では、時間のルールがないと集中が分散しやすい傾向にあります。

- 勉強を始める時間を「毎日同じ時刻」に固定する

- 「ごはんのあと」「お風呂の前」など行動のトリガーを作る

- 時間割のように目に見える形でスケジュールを貼り出す

このように「時間の固定」と「行動の流れの一貫性」を作ることで、勉強習慣の定着がぐっと進みます。

2.勉強の目的があいまいで“義務感”だけになっている

「なんとなく勉強している」「やらされている」と感じていると、子どもはすぐにやる気を失ってしまいます。勉強習慣を定着させるには、目標を“自分ごと”として捉えられるようにすることがポイントです。

以下のように、目標の設定レベルを整理してみてください。

| 目標の種類 | 内容例 | 効果 |

|---|---|---|

| 短期目標 | 「明日の小テストで80点以上を取る」 | 即効性があり、モチベーションを維持しやすい |

| 中期目標 | 「1か月後の模試で偏差値5アップ」 | 進捗を実感し、勉強時間を自分で調整できる |

| 長期目標 | 「志望校合格」「得意科目を増やす」 | 日々の勉強に意味づけが生まれる |

親が「なぜそれを頑張りたいのか?」を一緒に言語化してあげると、勉強が“義務”ではなく“目的のある行動”に変わります。これが勉強習慣の定着に直結します。

3.親が「監督者」になりすぎて、子どもの主体性を奪っている

「勉強しなさい」「まだやってないの?」と声をかけすぎると、子どもは「親の指示でやる勉強」に依存してしまいます。勉強習慣を定着させるには、親が監督者ではなくサポーターになる姿勢が大切です。

- 子どもが自分から始めたタイミングをほめる

- 結果ではなく「やったプロセス」を承認する

- 「何時から始める?」と問いかけ、選択させる

これにより、子どもは「自分で決めたからやる」という自律的な思考を育てることが期待できます。

親が見守る立場に変わることで、子どもの勉強習慣は長く定着しやすくなります。

これら3つの原因を理解し、環境と関わり方を少し変えるだけで、勉強習慣の定着はぐっと現実的になります。

次の項目では、具体的にどのようなコツで習慣を作っていけるかを解説します。

ぜったいに勉強習慣を定着させる5つのコツ

ここでは、家庭で子どもの勉強習慣を定着させる具体的な5つのコツを紹介します。これらは「根性論」ではなく、脳科学や心理学の観点から裏づけされた実践的な方法です。

小学生から中学生まで幅広く活用でき、どの家庭でもすぐに取り入れられる内容です。

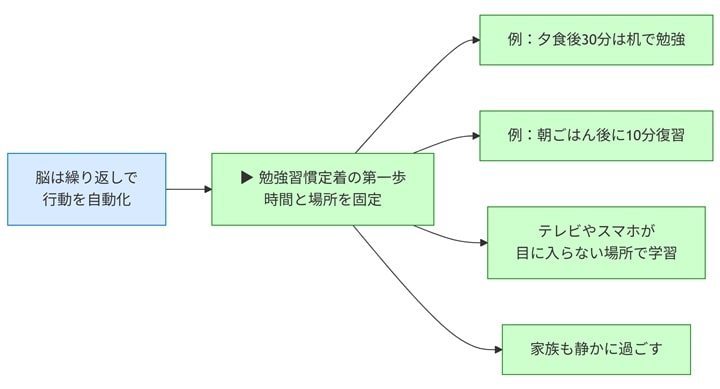

① 毎日同じ「時間」と「場所」をトリガーにする

人の脳は「繰り返される行動」を自動化しやすい性質を持っています。そのため勉強習慣を定着させる第一歩は「時間と場所の固定」です。

たとえば「夕食後の30分は机で勉強」「朝ごはんのあとに10分復習」といったルールを決めると、脳が“その時間=勉強する”と自然に認識するようになります。

- 毎日同じ時間・同じ場所を習慣化の起点にする

- テレビやスマホが目に入らない位置で学習する

- 家族もその時間を「勉強タイム」として静かに過ごす

このように生活リズムの中に「固定されたトリガー(合図)」を組み込むことで、勉強習慣は無理なく定着していきます。

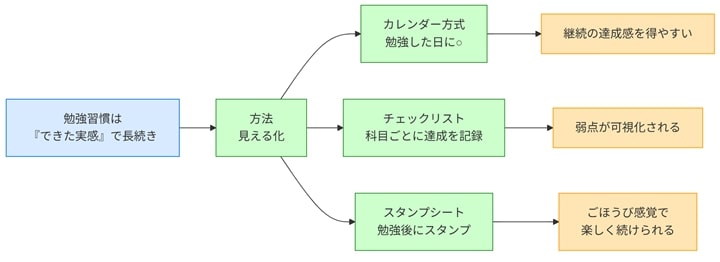

② 小さな成功体験を“見える化”して達成感を積み上げる

勉強習慣が長続きするかどうかは「自分でできた」という実感があるかどうかで決まります。そのために効果的なのが「見える化」です。

勉強時間や内容を記録し、達成できた日をチェックするだけでも、モチベーションが維持しやすくなります。

| 方法 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| カレンダー方式 | 勉強した日に○をつける | 継続の達成感が得られる |

| チェックリスト | 科目別に「やった・できた」を記録 | 弱点を可視化できる |

| スタンプシート | 勉強後にスタンプを押す | ごほうび感覚で楽しく続けられる |

見える化の工夫は、達成を実感しやすくし、勉強習慣を自然に定着させる力になります。

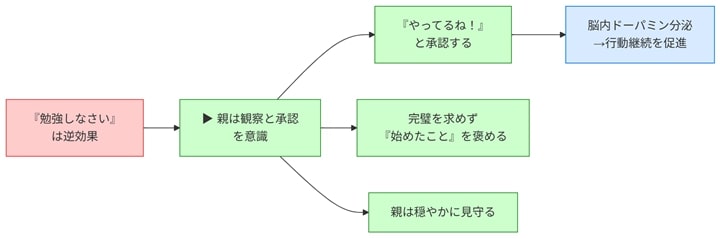

③ 親は「声かけ」より「観察と承認」を意識する

多くの親御さんがやりがちな「勉強しなさい」という言葉。じつはこの言葉は勉強習慣を定着させる妨げになりやすいものです。

大切なのは「やっている姿を見守り」「小さな努力を認める」こと。

子どもが自分から勉強を始めた瞬間に「今、自分で始めたね。すごいね」と声をかけるだけでも、脳内のドーパミンが分泌され、行動の継続が強化されます。

- 「どうしてやらないの?」ではなく「やってるね!」の承認を増やす

- 完璧を求めず「やり始めた」ことを評価する

- 親が穏やかに見守る姿勢を持つ

親の関わり方が変わると、子どもは自分から動けるようになり、結果として勉強習慣の定着が進みます。

④ 勉強前のルーティンを固定する(音・行動・環境)

.jpg)

脳は「特定の刺激」を受けると、それに続く行動を思い出しやすくなります。この仕組みを利用して、勉強の“スタート合図”を作るのが効果的です。

- 毎回同じ音楽を流す(クラシックや自然音など)

- 机の上を片づけてから勉強を始める

- 同じドリンクや香りを取り入れて集中スイッチを作る

これらのルーティンが「勉強を始める合図」となり、意志の力に頼らず自然に机に向かえるようになります。

習慣のスイッチを意識的に設定することが、勉強習慣の定着を支える鍵です。

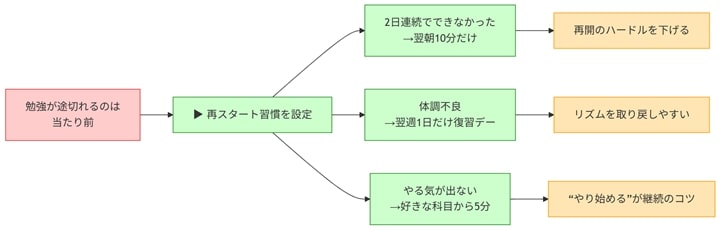

⑤ 失敗リズムを想定し「再スタート習慣」を作る

勉強習慣を定着させる過程で、一度や二度サボってしまうのは当たり前。大切なのは「途切れたあと、どう戻るか」をあらかじめ決めておくこと。これを「再スタート習慣」と呼びます。

| 状況 | 対応ルール | ポイント |

|---|---|---|

| 2日連続で勉強できなかった | 翌朝に10分だけ机に向かう | 再開のハードルを下げる |

| 体調不良で休んだ | 翌週に1日だけ復習デーを設ける | リズムを取り戻しやすい |

| やる気が出ない | 好きな科目から5分だけ取り組む | “やり始める”が継続のコツ |

完璧を目指すより「崩れても戻れる仕組み」を作るほうが現実的です。この考え方が、結果的に勉強習慣を長く定着させる最大のコツになります。

以上の5つのコツを組み合わせることで、親子ともに無理のないペースで勉強習慣を定着させることが期待できます。次のステップでは、脳の働きを活かした“習慣化メカニズム”について詳しく解説します。

親が知っておくべき「脳の習慣化メカニズム」

子どもの勉強習慣を定着させるには、単に「やる気を出させる」だけでは十分ではありません。脳の仕組みを理解し、それに沿ったアプローチを行うことで自然と勉強が「日常の一部」になるものです。

ここでは、脳科学の観点から見た勉強習慣の定着のコツを解説します。

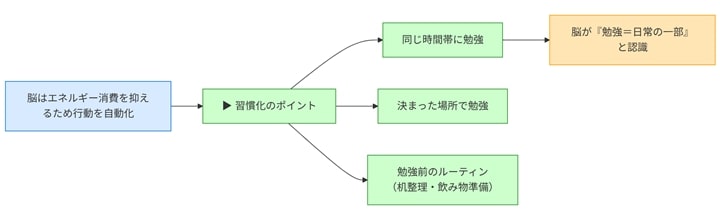

1. 習慣化は「脳の省エネ機能」から生まれる

人間の脳はエネルギー消費を抑えるために、よく行う行動を「自動化」する性質を持っています。これが「習慣化」です。

毎日同じ時間に同じ場所で勉強することで、脳は「これは日常の一部」と認識し、意識しなくても行動できるようになります。逆にバラバラな時間・環境で勉強していると、脳は毎回「新しい行動」として処理し、定着しにくくなります。

- 同じ時間帯に勉強する

- 決まった場所で勉強する

- 勉強前のルーティン(飲み物を用意する、机を片付けるなど)を作る

これらを意識することで、脳が「勉強=いつもの行動」と認識し、勉強習慣の定着が進みます。

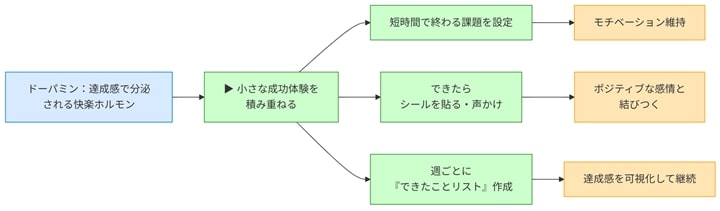

2. 「ドーパミン」と「小さな成功体験」の関係

脳が習慣化を促進するもう一つの仕組みが「ドーパミン」の働き。ドーパミンは「快楽ホルモン」とも呼ばれ、達成感や満足感を得たときに分泌されます。

つまり「できた!」という体験が積み重なるほど、脳はその行動を「またやりたい」と感じるものです。

勉強を始めたばかりの子どもにとっては「完璧にやる」ことよりも「できた実感」を得ることが重要。たとえば次のような工夫が有効です。

| 工夫の内容 | 狙える効果 |

|---|---|

| 短時間で終わる課題を設定 | 達成体験を積み重ねてモチベーションを維持 |

| できたらシールを貼る・声をかける | ドーパミン分泌を促し、勉強にポジティブな感情を結びつける |

| 週ごとに「できたことリスト」を作る | 達成感を可視化して勉強習慣を継続させる |

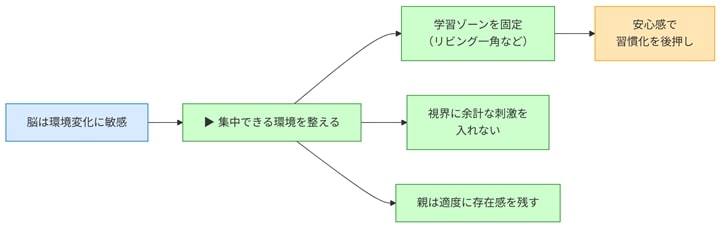

3. 習慣化には「環境デザイン」が欠かせない

脳は「環境の変化」に敏感。そのため子どもが集中できる環境を整えることが勉強習慣を定着させる近道です。

たとえば、リビングの一角を「学習ゾーン」として固定したり、視界に余計な刺激(テレビ・スマホ・おもちゃなど)を入れない工夫をすることが効果的です。

また、学習環境の中に「親の存在感」を適度に残すことも重要。完全に放任ではなく、やさしく見守る姿勢が「安心感」を生み習慣化を後押しします。

4. 「きっかけ」「行動」「報酬」の3ステップを意識する

行動心理学の観点から見ると、習慣化は次の3段階で成り立ちます。

- きっかけ:勉強を始める合図(例:夕食後、机の上にノートを開く)

- 行動:実際の学習(例:10分間の音読、ドリル1ページ)

- 報酬:達成したあとの満足感(例:「よくできたね」と声をかける)

この3ステップが自然に回るように設計することで、勉強習慣の定着が格段に進みます。

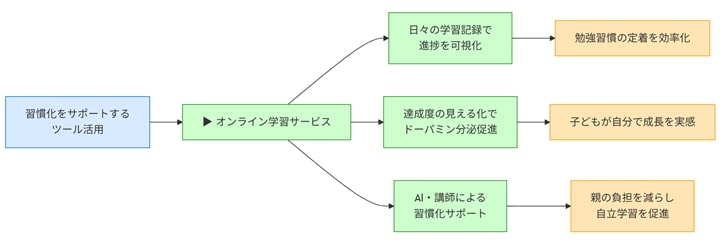

5. サポートツールを活用して脳の仕組みを味方につける

習慣化のメカニズムを理解したうえで、具体的なサポートツールを活用するのもおすすめです。

たとえば、勉強習慣の定着を目的としたオンライン学習サービスでは、「日々の学習記録」や「達成度の可視化」によってドーパミンの分泌を促す設計がされています。

サイト内の関連記事では、実際に習慣化を後押しする具体的なオンライン学習サービスを紹介しています。家庭でのサポートと併用することで、より効果的に子どもの勉強習慣が定着していくかと思います。

✅ おすすめはこちら。

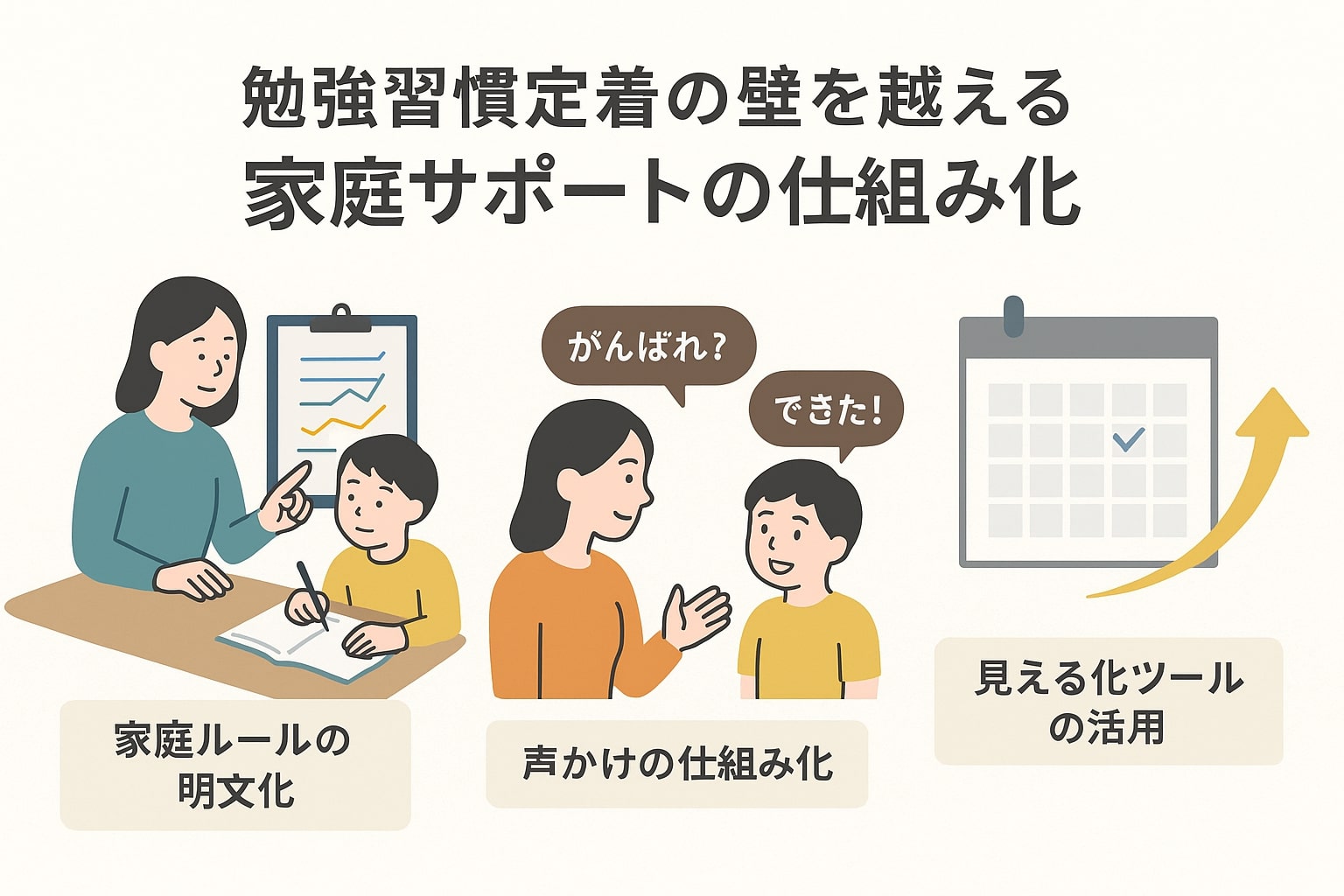

勉強習慣定着の壁を越える「家庭サポートの仕組み化」

どんなに良い教材を使っても、家庭でのサポート体制が整っていなければ勉強習慣の定着は難しくなります。

親が毎日つきっきりで見守ることは現実的ではありませんが「仕組み化」によってサポートを自動化することは可能です。

ここでは、家庭でできるサポートの仕組み化方法を具体的に紹介します。

1. 家庭ルールを明文化して“迷わない学習時間”を作る

子どもが勉強習慣を身につけるためには「勉強を始めるまでのハードルを下げる」ことが重要。そのためには、毎日の学習ルールを親子で話し合い、明確にしておくことが効果的です。

曖昧な約束ではなく、視覚的にわかる形でルールを掲示するのがおすすめです。

| ルール例 | 目的・効果 |

|---|---|

| 平日は夕食前に30分間学習する | 勉強を日常の流れに組み込み、習慣化を促進 |

| 土日は午前中に1時間だけ集中学習 | 生活リズムを安定させ、無理のない勉強習慣の定着を目指す |

| 1週間ごとに「学習カレンダー」をチェック | 継続を可視化し、達成感を積み重ねる |

こうした「見えるルール」は、子ども自身が自分の行動をコントロールする第一歩になります。

親が一方的に決めるのではなく、一緒に作ることがポイントです。

2. 親の声かけを「励まし→振り返り→共有」に仕組み化する

親の声かけも行き当たりばったりではなく、一定の流れを持たせることで勉強習慣の定着を助けます。

声かけを「励まし→振り返り→共有」という3ステップで意識すると、子どもが「自分の努力を認められた」と感じやすくなります。

- 励まし:「今日はがんばれそう?」と前向きな気持ちを引き出す

- 振り返り:「どこまでできたかな?」と自分で確認させる

- 共有:「昨日より早く終わったね」と成長を一緒に喜ぶ

この流れを日常化することで、子どもは「勉強=ポジティブな時間」と認識しやすくなり、自然と勉強習慣が定着していきます。

3. 家庭内で「見える化ツール」を活用する

学習の進捗を「見える化」することも、サポートの仕組み化において大きな役割を果たします。

視覚的に進歩を確認できると、子どものモチベーションが上がり、親も声かけのタイミングを取りやすくなります。

| ツール例 | 活用方法 |

|---|---|

| 学習チェックシート | 毎日の学習内容を簡単に記録。継続の達成感を可視化。 |

| スケジュールボード | 家庭内に掲示して勉強時間を共有。家族の協力を得やすい。 |

| オンライン学習記録アプリ | スマホやPCで進捗を確認でき、親の見守り負担を軽減。 |

とくにオンラインツールは、親が細かく見張らなくても自動で進捗を記録してくれるため、家庭での勉強習慣の定着をスムーズに支えられます。

4. 「サポート型オンライン学習サービス」で仕組みを強化

サイト内でも紹介しているように、勉強習慣の定着に特化したオンライン学習サービスを活用するのも効果的です。

これらのサービスではAIや講師が学習の進捗を管理し、習慣化をサポートする仕組みを備えています。

| 特徴 | メリット |

|---|---|

| 学習スケジュールの自動作成 | 親の負担を減らし、学習のリズムを自動化できる |

| 進捗の可視化とフィードバック | 子どもが自分の成長を実感しやすく、やる気が続く |

| 講師・AIによる習慣化サポート | 「サボり防止」や「達成感の設計」によって定着を促進 |

親の手間を最小限にしながら、子どもの自立的な学習を促せるこうした仕組みを取り入れることで、家庭全体の学習リズムが安定しやすくなります。

5. サポートの仕組みは「親子で一緒に作る」ことが鍵

仕組み化の最も重要なポイントは「親が作る」ではなく「親子で一緒に作る」こと。自分で決めたルールには責任感が生まれ、行動の継続につながります。

家庭内で協力しながらルール・環境・ツールを整えることが、最終的には勉強習慣の定着を後押しします。

「家庭サポートの仕組み化」は親が全てを管理するのではなく「自立へ導く仕組みを設計する」という発想。

この考え方を取り入れることで、子どもが自ら勉強に向かうようになり、無理なく勉強習慣が定着していきます。

おすすめの対策サービス紹介

出典:オンライン家庭教師e-Live

- 「勉強習慣をつけたいけれど、家庭での声かけがうまくいかない」

- 「やる気が続かない」

という悩みを持つ親御さんにおすすめなのがオンライン家庭教師「e-Live」です。自宅にいながら、個別指導のような丁寧なサポートを受けられる点が大きな魅力です。

※画像は公式サイトオンライン家庭教師「e-Live」よりお借りしています。

オンライン家庭教師e-Liveの特徴

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 担当講師制度 | 毎回同じ講師が担当するため、子供の性格や学習ペースをしっかり理解し、継続的なサポートが可能です。 |

| 双方向型オンライン授業 | 一方通行ではなく、子供が「考える→答える→ほめられる」の流れを体感できる授業スタイルです。 |

| 勉強習慣の定着支援 | 授業日以外もLINEなどを通じて学習報告を行い、「やる→伝える→続ける」という良い流れを作ります。 |

| 柔軟なスケジュール | 部活や習い事が忙しい中学生でも、無理のない時間帯に設定できるため、家庭との両立がしやすいです。 |

e-Liveが勉強習慣づくりに強い理由

- 自発的に取り組む姿勢を引き出す「オンライン面談」や「目標設定面談」がある。

- 大学生講師が「つまずいた経験」を踏まえて、子供の視点で寄り添ってくれる。

- 成果だけでなく「過程」を重視し、勉強のリズムを作るサポートが充実している。

このように、オンライン家庭教師e-Liveは単なる勉強指導だけでなく、子供の「続ける力」を育てる仕組みが整っています。

親御さんにとっても、家庭でのサポート負担を軽減できる頼もしい味方になるかと思います。

✅ 私たちのレビューはこちら(無料体験もできます)。

まとめ|親の関わり方で“続く子”に変わる

勉強習慣の定着は子供の意志だけでなく、親の関わり方が大きく影響します。小さな「できた!」を一緒に喜ぶこと、過度に叱らず見守る姿勢を持つことが継続のカギになります。

また、家庭だけでのサポートが難しい場合は、オンライン家庭教師e-Liveのような外部サービスを活用するのも効果的。プロのサポートを得ながら「無理なく続く」学習環境を作ることで、子供は自信を持って前向きに勉強へ取り組むようになります。

今日の一歩が、明日の大きな成長につながります。

親御さんがサポートの仕組みを整えることで、子供の中に「学び続ける力」が確実に芽生えていくかと思います。