「うちの子は授業で質問できない‥」

「わからない部分を言葉にできず勉強が止まってしまう‥」

こうした悩みは、中学生の多くが抱えている“質問力の壁”です。

この記事では、まだWeb上でほとんど語られていない「中学生の質問力を最短で高める7つの方法」を、親御さんが家で今すぐ取り入れられる形でまとめました。

学校任せにせず家庭でできる小さな工夫こそ、質問力アップの決定打になります。

この記事の概要

中学生の質問力を最短で高める方法7選

中学生が授業や家庭学習でつまずく場面の多くは、じつは「質問の仕方」が身についていないことが原因。質問力は家庭の工夫しだいで確実に高めることができるスキルです。

この項目では中学生の質問力を最短で高める方法を、家庭で取り入れやすい順番で紹介します。

1. 3分要約法で学習内容の前提を整理する

質問力を高めるには、まず中学生が学習内容の全体をつかめていることが重要。

おすすめは「3分要約法」です。以下の流れで行います。

- 教科書の1ページを読んだら3分で要点を書く

- 「なぜその内容が大事なのか」を1行付け足す

- 親は内容よりも「書けている姿勢」を評価する

この要約習慣が、中学生の質問力を高める土台になります。

2. 逆質問ワークで「何がわからないのか」を言語化させる

中学生は「わからないことがわからない」という壁に直面しがち。そのため家庭で逆質問ワークを取り入れると効果的です。

- 親が「この問題で困りそうな部分はどこだと思う?」と聞く

- 子供が予想しながら言語化する

- わからない部分が明確になり質問力が高まる

3. 図や表を使った穴埋め質問トレーニング

図・表は中学生の質問力を高めるために役立つ教材。

空欄部分を意識するだけで、質問すべきポイントが自然に浮かび上がります。

| トレーニング内容 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 図の穴埋め | 不足情報に気づき質問力が高まる |

| 表の比較 | 差異を理解し、問いを作る習慣が身につく |

4. 家庭で渡せる質問テンプレートを用意する

質問の型があるだけで、中学生は質問力を高める方法を理解しやすくなります。

家庭で印刷して渡すと効果的です。

- 「ここまでの内容で合っているところはどこですか?」

- 「この問題の何を先に理解すべきですか?」

- 「似た問題との違いはどこですか?」

5. 自問ノートで思考を整理する習慣を作る

自問ノートとは「自分への質問」を書きながら学習を進めるノート。

中学生の質問力を高めるために最も使いやすい家庭用トレーニングです。

6. 親の聞き方を変えて“誘導しない質問”を増やす

中学生の質問力は、親の声かけの仕方だけでも大きく変わります。

誘導しない聞き方は以下の3つです。

- 「どう思った?」と理由を求める

- 「どこでつまずいた?」と範囲を確認する

- すぐに答えを言わず5秒待つ

7. 判断理由を引き出す5秒ルール

子供が答えに迷っている時、5秒だけ待つことで思考が深まり、質問力が高める方向に自然と働きます。

判断理由を言葉にするだけで中学生の思考整理が進み、学校での質問もしやすくなります。

効果が大きい「家庭内フィードバック」の作り方

中学生の学びを支える要素の一つが、家庭で受けるフィードバック。適切な家庭内フィードバックは、子どもの質問力を高める上で最も効果的な方法の一つです。

ここでは親が今日から使える具体的なフィードバックの作り方を、わかりやすく解説します。

なぜ家庭内フィードバックが中学生の質問力を左右するのか

学校だけでは得られない「安心して試せる場」を家庭が提供することで、中学生は自分の疑問を言葉にする練習が期待できます。

親の返し方ひとつで、質問力を高めるか萎ませるかが決まります。以下は基本となる考え方です。

- 受容を示す:まずは否定しないで聞く(承認的な姿勢)

- 具体的に返す:抽象ではなく事実ベースで返す

- 問いを育てる:答えを与えすぎず、次の問いを促す

家庭内フィードバックの具体的な手順(親が使える4ステップ)

- 受け止める:中学生が話した内容を言い換えて返す(例:「〜ってこと?」)

- 掘り下げる:一つだけ深掘りする質問を返す(例:「どの部分がとくに分からない?」)

- 選択肢を示す:どう調べるかの方法を一緒に考える(教科書、動画、問題集など)

- 振り返りを促す:次回同じ場面で何を試すかを書かせる

家庭内フィードバック手法の比較表(簡易)

下表は代表的なフィードバック手法の違いを示します。

中学生の質問力を高める目的で、どの方法が向いているか比較してください。

| 手法 | やり方 | 中学生に対する効果 |

|---|---|---|

| 受容的リスニング | まず全て聞き、否定せず繰り返す | 安心感が生まれ、質問が増える |

| 事実ベース返答 | 観察できる事実だけで返す (評価しない) |

思考の整理が進み、質問の質が上がる |

| 逆質問促進 | 親が問いを与えず、 子に問いを考えさせる |

自発的に質問を作る習慣がつく |

| 振り返りフィードバック | 学習後に「次はどうする?」と 振り返らせる |

次回の行動が明確になり、 質問力を高める方法が定着する |

家庭で使える具体フレーズ集(親向け)

すぐに使える言い回しを用意しました。

中学生の質問力を高めるために、場面に合わせて使ってください。

- 「どの部分が一番わからない?」(掘り下げ)

- 「それを別の言葉で言うとどうなる?」(言語化促進)

- 「まず何を確認したらよさそう?」(自立支援)

- 「次同じ問題が出たらどうする?」(振り返り促進)

注意点と継続のコツ

フィードバックは継続が大切。

中学生の変化は徐々に表れるため親は短期的な評価を避け、質問力を高める日々の小さな成功を積み重ねてみてください。

家庭内フィードバックを意識的に変えるだけで、中学生の質問力を高めるための具体的な方法が日常に取り入れられます。まずは今日の会話からひとつ試してみてください。

中学生の質問力が伸びない本当の理由|誤解と改善方法

中学生の質問力がなかなか伸びない背景には、単なる「性格の問題」や「やる気の問題」では説明できない深い要因があります。

親御さんがよく誤解しやすいポイントを整理しつつ、中学生の質問力を確実に高めるための改善方法をわかりやすくまとめます。

質問力は家庭の関わり方で伸びる力なので、ぜひ参考にしてみてください。

中学生の質問力が伸びにくい3つの誤解

まず、親御さんが陥りやすい「よくある誤解」を整理してみてください。ここを理解することで、中学生の質問力を高める道筋が見えやすくなります。

- 誤解1:質問しないのは「理解している」からだと思っている

→ 実際には「理解していない」ことに気づいていないケースが多いです。 - 誤解2:質問できないのは「恥ずかしがり屋」だからと思ってしまう

→ 本当は「質問の仕方がわからない」ことが原因の場合が多いです。 - 誤解3:質問力は塾や学校で自然に身につくと思っている

→ 質問力は意識して身につける技術なので、家庭での練習が大きく影響します。

中学生の質問力が伸びない根本原因

質問力が伸びない理由は「質問の型」が身についていないことにあります。

学校では内容理解に重点が置かれ、質問の技術を学ぶ機会はほとんどありません。

| 原因 | 詳細 | 具体例 |

|---|---|---|

| 理解の浅さに気づけない | 「わかったつもり」で止まってしまう。 | 教科書を読んだだけで満足してしまう。 |

| 質問の言語化ができない | 頭の中で整理ができず言葉にできない。 | 「うまく説明できないから質問しない」。 |

| 質問に対する不安が大きい | 間違った質問をすることが怖い。 | 「こんなこと聞いたら笑われるかも」と思い込む。 |

中学生の質問力を伸ばすための改善ステップ

根本原因がわかれば、効果的な改善方法も明確になります。家庭で取り組める再現性の高い方法を紹介します。

- 理解を言語化する練習を取り入れる

「今日の授業で一番大事なポイントは?」と1日1回の簡単な声かけを続けることで、質問力の土台が作れます。 - 質問の型(フォーマット)を教える

例:「わからない部分は●●で、理由は●●です」など、型を覚えると質問しやすくなります。 - 間違ってもいい環境を家庭で作る

中学生の質問力は「安心できる場」でこそ伸びるため、否定せず受け止める姿勢が重要です。

家庭で使える「質問力向上チェック表」

最後に、中学生の質問力が実際に伸びているかを親御さんが確認できるチェック表を紹介します。

| チェック項目 | できている | 今後の課題 |

|---|---|---|

| 理解を自分の言葉で説明している | □ | □ |

| 質問の型を使って質問できている | □ | □ |

| 間違いを恐れず質問している | □ | □ |

中学生の質問力は、誤解に気づき正しい改善ステップを踏めば、家庭だけでも確実に伸ばせます。質問力は学力向上にも直結するため、ぜひ今日から意識して取組んでみてください。

中学生の質問力を高める方法として有効な学習サービス紹介

中学生の質問力を高める方法として、家庭だけでなく外部の学習サービスを活用することも非常に効果的。とくに、質問する機会や質問を言語化する練習の場が不足している中学生にとって、専門家のサポートは大きな力になります。

ここでは、中学生の質問力を高めることに特化した学習サービスを、特徴と効果が分かる形で紹介します。

質問力を伸ばすサービスの選び方

中学生の質問力を高めるためには「質問しやすい環境」と「質問を導く指導」が欠かせません。

- 質問しやすいコミュニケーション設計があるか

- 中学生が質問を言語化できるよう導く仕組みがあるか

- 個別対応で理解を深掘りする指導があるか

以下の比較表では、これらの観点から主要な学習サービスをまとめています。

中学生の質問力向上に役立つ学習サービス比較表

| サービス名 | 特徴 | 質問力への効果 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|

| オンライン家庭教師 (マンツーマン型) おすすめ! |

中学生の理解度に合わせて質問の仕方を指導。リアルタイムで対話できる。 | 質問の言語化が習慣化しやすい。 | ★★★★★ |

| チャット型の 質問対応サービス |

文章での質問サポートが特徴。中学生が自分の言葉で整理する力が伸びる。 | 「どこがわからないか」を説明する力が強化される。 | ★★★★☆ |

| 動画+ライブ授業型 サービス |

理解が浅いポイントを気づかせる設計が特徴。質問の機会も多い。 | 授業中に質問する経験を積める。 | ★★★★☆ |

オンライン家庭教師(マンツーマン型)

![]()

中学生の質問力は、外部サービスを活用することで短期間で伸ばすことが期待できます。

家庭とサービスの両面から質問力を育てることで、自分で理解を深める力が自然と身につきます。

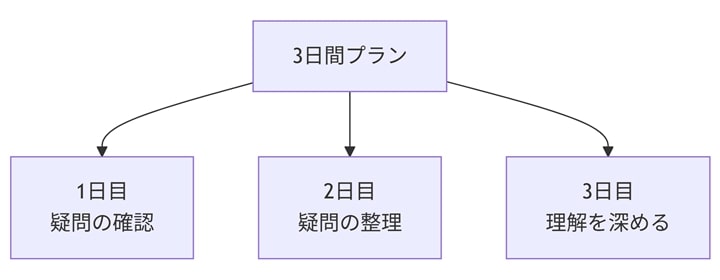

今日から始める3日間プラン

中学生の質問力を高める方法を実践するうえで、最初の3日間はとても重要。短期間でも正しいステップを踏むことで「質問の仕方がわからない」「何を質問すれば良いかわからない」という状態から、質問力を意識した学習姿勢へと徐々に変化していきます。

ここでは、中学生が家庭で無理なく始められる3日間の集中プランを、再現性の高いステップとしてまとめました。

3日間プランの全体像

まずは、中学生の質問力を高める方法を日ごとに分けて取り組むことで、自然と質問の感覚が身につきやすくなります。

以下では、家庭で実践しやすい「気づく → 整理する → 質問する」という流れを中心に構成しています。

| 日数 | 目的 | 具体的ステップ |

|---|---|---|

| 1日目 | わからない点の 確認と洗い出し |

|

| 2日目 | 疑問の 言語化トレーニング |

|

| 3日目 | 実際に質問力を使って 理解を深める |

|

実践ステップを成功させるポイント

中学生の質問力を高める方法を3日間で定着させるには、以下のポイントを意識すると効果がさらに高まります。

- 「間違えても良い」空気を家庭で作る:質問しやすさが質問力の土台になります。

- 毎回たった5分でも振り返りをする:習慣として質問力が定着しやすくなります。

- 質問を褒める:質問できた事実自体が成長につながるため、ポジティブな言葉かけが重要です。

3日間プラン後の継続方法

中学生の質問力が一度伸びると、学習への向き合い方も大きく改善します。

3日間プラン終了後は、次のように継続すると、質問力がさらに加速します。

- 週1回の「質問整理ノート」を作成する

- 家庭で質問の共有タイムをつくる

- オンライン授業や塾で積極的に質問する機会を増やす

この3日間プランは、家庭で無理なく始められる実践的な方法。

まずは短期間で中学生の質問力を高める流れを作ることで、その後の学習姿勢にも大きな変化が生まれます。

定着させる家庭ルール

中学生の質問力を高める方法を実践しても、家庭内で定着しなければ効果は一時的で終わってしまいます。

質問力は継続的な練習によって伸びるため、家庭でのルールづくりが非常に重要。

ここでは、中学生が自然と質問できる環境をつくるための家庭ルールを、具体例とともにまとめました。

質問しやすい雰囲気を家庭内で作る

家庭の雰囲気が「間違えても大丈夫」という安心感を持てる場所であることは、質問力を高める方法の土台になります。

親の反応が穏やかだと、中学生は安心して疑問を言葉にできます。

- 否定しない・急かさないリアクションをする

- 「わからない=悪いこと」ではないと日常的に伝える

- 質問が出たら手を止めて耳を傾ける

家庭内質問タイムをつくる

質問力を高める方法として、毎日の習慣化が非常に効果的。

短い時間でも、中学生が自分の疑問を整理する機会をもつことで、質問の質と量が自然に増えていきます。

- 1日5分の「質問タイム」を設定する

- 疑問を紙に書き出し、一つずつ整理する

- 質問できた内容を毎回軽く褒める

家庭内ルールの例

| 家庭ルール | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 質問タイムを毎日5分設定 | 中学生が疑問を整理する習慣づけ | 質問力が学習全体に広がりやすい |

| 質問を否定しない | 安心して質問できる環境づくり | 継続的に質問する意欲が高まる |

| 質問したら必ず一度褒める | 質問する行動をポジティブに強化 | 質問の量が安定して増える |

「質問の型」を家庭内で共有する

中学生が質問しやすくなる方法として、家庭で「質問の型」を共有すると非常に効果的。

質問力アップにつながる代表的な型は次のとおりです。

- なぜ〜なのか?

- どのように〜するのか?

- 具体的にはどういうことか?

- 自分の理解はこれで合っているのか?

家庭内でこの型を貼り出すなどしておくと、中学生が自然と質問を作りやすくなり、質問力を高める方法として長く機能します。

まとめ

中学生の質問力を高める方法は短期間の努力だけでなく、継続的にサポートする家庭環境が大きなカギ。家庭で安心して疑問を言える雰囲気が整うことで、中学生は学習の理解を深め、自分から学ぶ姿勢が育ちます。

家庭内の小さなルールが、中学生の質問力を大きく伸ばす力になります。

今日から実践できる内容ばかりですので、ぜひご家庭で取り入れてみてください。質問力が育つと学習そのものが安定し、テストの結果にもポジティブな変化が現れます。

中学生の成長を後押しするために、家庭で継続できる方法を取り入れてみてください!