高校受験を控える中学生や保護者の多くが「過去問題は解いているけど、成績につながらない…」と悩みます。

実は、過去問はただ解くだけでは力になりません。重要なのは分析です。

どの単元でつまずいているのか、時間配分は適切か、得点源にできる問題はどれかを見極めることで、合格への距離はぐっと縮まります。

本記事では、過去問題の効果的な分析法と、合格者が実践している勉強ステップを具体的に解説します。

高校受験における過去問題の重要性

高校受験を控える中学生や保護者にとって、過去問題は合格対策で最も重要な教材。過去問題から得られる情報を正しく整理すると、志望校の傾向理解や学習の優先順位が明確になります。

ただし、単に問題を解くだけでは成果に結びつきにくく、適切な分析が必要。

このセクションでは、過去問題がなぜ合格率に直結するのかを具体例とともに解説します。また、過去問題をどう「分析」して学習に落とし込むか、実践的な視点で説明します。

過去問題が合格率に直結する理由

以下は、過去問題の活用が合格率に直結する主な理由です。

- 出題傾向の可視化

過去問題を複数年分比較することで、出題テーマや出題形式の繰り返しが明らかになります。高校受験では、同じテーマが頻出することが多く、そこを得点源にすることで合格に近づきます。 - 得点配分と優先順位

配点や難易度の確認は、過去問題を分析してこそ有効です。どの問題で点を稼ぎ、どの問題を捨てるべきかが見えてきます。 - 実戦的な時間配分の確認

本番を想定して過去問題を時間内に解くと、時間配分のクセや解く順序の改善点がわかります。これは高校受験本番での安定得点に直結します。

| 指標 | 過去問題でわかること | 対策例 |

|---|---|---|

| 出題傾向 | 複数年分の過去問題から、 頻出テーマや設問形式が確認できる |

頻出単元を重点的に学習する |

| 配点・難易度 | 過去問題で配点をチェックし、 得点目標を設定する |

得点効率の高い問題から固める |

| 時間配分 | 本番想定で解くことで時間配分の課題を洗い出せる (高校受験では特に重要) |

区間ごとのラップタイムを 計測して改善する |

ただ解くだけでは効果が薄いワケ

過去問題をただ繰り返し解く学習は、合格に直結しない理由がいくつかあります。ここでは代表的な問題点と、その改善方法を示します。

よくある問題点と原因

- 丸付けで終わる

丸付けだけで満足してしまうと、なぜ間違えたかが不明なままです。原因を突き止めるには、正答に至らなかったプロセスや知識の欠落を分析する必要があります。 - 時間を計らず解く

時間を計らずに解くと実戦力が身につきません。過去問題は必ず本番タイムで解き、区間ごとの所要時間を記録して分析してください。 - 同じミスを繰り返す

同じ単元や問題タイプでミスが続く場合は、単純演習では改善しにくく、原因の分類と対策が必要です。

改善のための具体ステップ(すぐ実行できる)

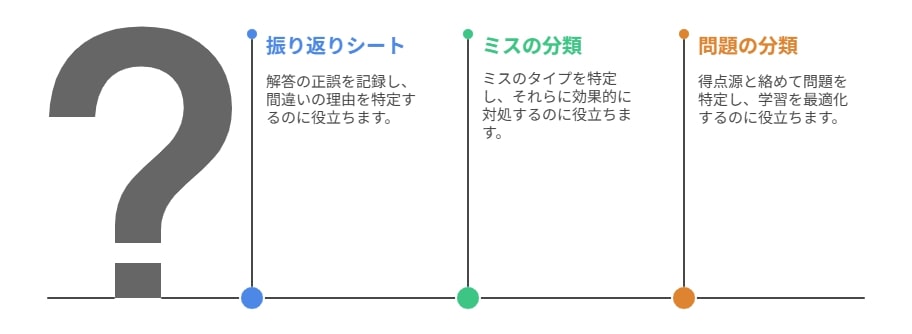

- 振り返りシートを作る

項目例:問題名/誤答の理由(知識不足・手順ミス・読解ミス)/次の対策。過去問題を扱うときは、このシートで必ず振り返りを行ってください。 - 原因を分類して優先度付け

ミスを分類し、改善効果の高い項目から着手します。分析の精度が高いほど、学習時間の投資効率が改善します。 - 複数年比較で「方向性」を掴む

志望校の過去問題を3年~5年分比較し、出題の方向性に合わせた学習計画を作成します。高校受験の直前期には特に有効です。

チェックリスト(習慣化に役立つ)

- 本番形式での1回通し(過去問題を必ず時間内で)

- 振り返りシートでミスを記録する

- 単元別にミスを集計して傾向を把握する

- 週1回は見直しテストを実施(過去問題の抜粋で)

- 講師や保護者と分析結果を共有して外部視点を取り入れる

振り返りシート(テンプレ)

| 項目 | 記入例 | 次のアクション |

|---|---|---|

| 問題名 | 過去問題(20XX年度・数学 第3問) | 類題5問を解き、解法を定着させる |

| 誤答の理由 | 計算ミス(途中の筆算ミス) | 計算手順の再確認と練習(10問) |

| 分析(仮説) | 時間の焦りで雑になった可能性 | 本番形式で解く練習を追加(タイマー) |

効果的な過去問題の分析ステップ

高校受験を控えた中学生にとって、過去問題の分析は合格の要。過去問題をただ解くのではなく、的確な分析ステップを踏むことで学習効率が格段に上がります。

ここでは実践しやすい過去問題の分析手順を、振り返りシートや原因分類、得点源の見分け方まで具体的に解説します。

① 解いた後に必ず「振り返りシート」を作る

過去問題を解いた直後に行うべき最重要アクションは振り返りです。

高校受験の過去問題解析では、解答の正誤だけで終わらせず、なぜ間違えたかを記録する習慣が合格率を左右します。

振り返りシートに記入する基本項目は、解いた日、試験名、得点、間違えた問題番号、誤答の理由、所要時間、次回までの対策。

これを1つずつ埋めることで、過去問の解析が習慣化されます。

振り返りシート(テンプレ)

| 項目 | 記入例 | 次のアクション |

|---|---|---|

| 問題名 | 高校受験 20XX年度 過去問(数学) | 類題を3問解いて解法を定着させる |

| 得点 | 46/80 | 基礎問題を復習し直す |

| 誤答の理由 | 計算ミス(ケアレス)、用語の理解不足 | 計算練習10問、用語ノート作成 |

| 所要時間 | 60分(制限時間70分) | 時間配分を意識した演習を追加 |

振り返りシートはデジタル(スプレッドシート)でも手書きでも構いません。

高校受験の学習記録として蓄積することで、後から過去問の傾向を数値化して解析できます。

② ミスの原因を分類(知識不足・ケアレスミス・時間配分)

ミスの分類なくして効果的な解析はできません。

過去問の解答ミスを「知識不足」「ケアレスミス」「時間配分の失敗」に分け、それぞれに対する具体的な対策を取ることが重要です。

下の表は、ミスのタイプごとの例と対策の一覧。受験の過去問を解析する際に、この表を参照して優先順位を決めてください。

| ミスタイプ | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 知識不足 | 用語や定義が不明確で解けない (過去問で頻出) |

基礎事項のまとめノート作成 類題で確認 |

| ケアレスミス | 計算ミス、読み飛ばし、単位の付け忘れ | 見直しチェックリスト作成 ゆっくり解く練習 |

| 時間配分の失敗 | 長文で時間切れ、計算で時間を使いすぎる (過去問で顕著) |

時間制限での演習・区間別 ラップタイムを計測 |

ミスを分類したら、振り返りシートで頻度を数え、過去問の中でどのタイプが多いかを解析します。

ここで「本番での優先順位」をつけ、改善の順序を決めていきます。

③ 得点源と捨て問を仕分けする方法

限られた学習時間で最大の効果を出すためには、過去問を「得点源」「再学習必要」「捨て問」に分類することが欠かせません。受験対策では、得点効率の良い問題を見極める判断力が合否を分けます。

判断基準は主に「出題頻度」「得点効率(所要時間に対する期待得点)」「自分の正答率」の3つです。

以下の表を使って、問題ごとの仕分けを行ってください。

| 問題タイプ | 出題頻度 | 所要時間/期待得点 | 優先度/扱い |

|---|---|---|---|

| 基礎問題 (計算・用語) |

高 (過去問で頻出) |

短時間で高得点が期待できる | 最優先で得点源にする |

| 応用問題 (思考型) |

中 | 時間はかかるが得点差がつきやすい | 得点源にするか捨て問にするかは個人判断 |

| 長文・複合問題 | 低〜中 (高校受験の過去問で年度差がある) |

時間を要する割に得点が伸びにくい場合あり | 自分の正答率が低ければ捨て問にする |

以上の3ステップを習慣化すると、過去問をただ解く学習から「合格に直結する解析学習」へと変わります。

受験を成功させるために、日々の過去問の取り扱い方を見直してみてください。

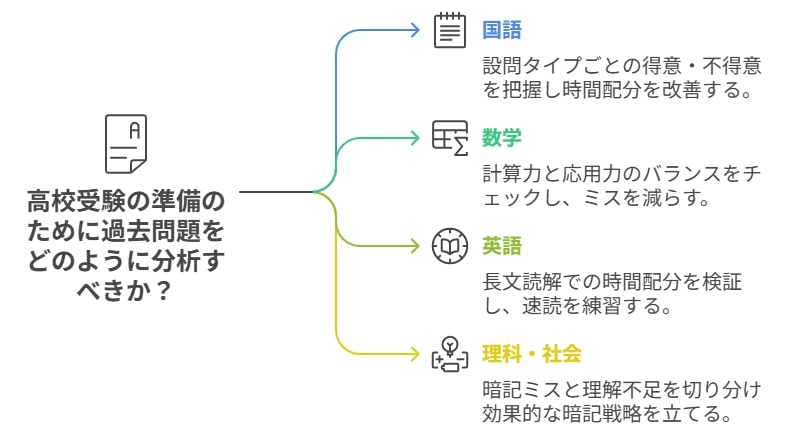

科目別に見る過去問題の分析ポイント

高校受験で過去問題を活用する際、科目ごとの分析ポイントを理解することが成績アップの鍵。

ここでは、国語・数学・英語・理科・社会の各科目に分けて、過去問題をどのように分析し、効率的に得点力を伸ばすかを解説します。

国語:設問タイプごとの得意・不得意を把握

国語の過去問題では、文章読解、漢字・語彙問題、文法問題など複数の設問タイプがあります。それぞれの得意・不得意を把握することで、高校受験での得点安定化につながります。

- 文章読解:設問ごとの正答率を記録し、時間配分もチェック

- 漢字・語彙:書き取りや意味の理解をミス分析し、反復練習

- 文法・表現:文法問題での誤答パターンを整理し、弱点補強

数学:計算力と応用力のバランスをチェック

数学は、基礎計算力と応用力の両立が重要です。

過去問題を分析することで、自分がどちらに偏っているかを把握できます。

| 分析項目 | チェックポイント | 対策例 |

|---|---|---|

| 計算問題 | 正答率・計算スピード | 毎日の計算ドリル、ミスノート作成 |

| 応用問題 | 理解度・解法のパターン把握 | 類題演習、公式や解法手順の整理 |

| 文章題・図形問題 | 解答手順の正確さ、時間配分 | 過去問題を制限時間内で解き、手順確認 |

英語:長文読解での時間配分を検証

英語は長文読解が得点のカギです。

過去問題を分析し、時間内に読解できるかを確認することが重要です。

- 長文読解の正答率と所要時間を記録

- 設問ごとの読み飛ばし・理解不足を分析

- 速読練習や要点メモ作成で時間短縮

理科・社会:暗記ミスと理解不足を切り分け

理科・社会は暗記問題と応用問題が混在しています。

過去問題を分析する際、暗記ミスか理解不足かを分けることで効率よく学習できます。

| 科目 | 分析ポイント | 改善策 |

|---|---|---|

| 理科 | 公式や概念の理解不足、暗記ミス | 理解ノートの作成、過去問の類題演習 |

| 社会 | 年号・地名・用語の暗記不足、理解不足 | 暗記カード活用、出来事の流れを図示 |

科目別の過去問題分析を徹底することで、自分の得意・不得意が明確になり、高校受験に向けた効率的な学習計画を立てることが可能です。

各科目の分析ポイントを意識して、過去問題をただ解くだけでなく「分析→対策」を習慣化しましょう。

✅ 私たちのおすすめはこちら。

受験直前期にやるべき過去問活用法

高校受験本番が近づいてきた時期は、過去問題の活用方法を工夫することで、合格率を大幅に上げることが可能です。

ここでは、直前期に特に効果的な過去問の取り組み方を紹介します。

時間制限を設けて本番さながらに解く

受験直前期には、過去問題を本番形式で解く練習が非常に重要。

時間制限を設けることで、解答スピードや時間配分の感覚を身につけることができます。

- 各科目ごとに本番と同じ制限時間で解く

- 解答中に気づいた時間配分の偏りを振り返りシートに記録

- 解答後は必ず間違えた箇所と時間ロスの原因を分析

この方法により、過去問題をただ解くだけでなく、高校受験本番での時間管理能力も同時に鍛えられます。

最後の仕上げは「弱点ノート」で確認

直前期の学習では、過去問の間違いをまとめた「弱点ノート」を作ることが効果的です。

これにより、自分が苦手な分野を短時間で確認できます。

- 過去問題で間違えた箇所を科目・設問タイプごとに整理

- 間違えた理由(知識不足・計算ミス・時間配分の失敗)も明記

- 試験直前はこのノートを見返すだけで、効率よく弱点補強

弱点ノートは、過去問題を効率的に振り返り、合格に直結する学習を可能にするツールです。

高校受験直前期の学習に必ず取り入れたい方法です。

まとめ

過去問題の分析と活用は、高校受験の合格率を上げるため不可欠。直前期には時間制限を設けて本番さながらに解き、弱点ノートで自分の苦手分野を確認することが最も効果的です。

これまで紹介した振り返りシートや科目別分析ポイント、効率化ツールと組み合わせることで、限られた時間で最大の学習効果を得ることができます。

過去問題をただ解くのではなく、分析→改善→実践のサイクルを意識して取り組みましょう!