高校受験は、志望校に合格するために計画的な学習が欠かせません。しかし、「科目ごとの傾向がわからない」「何から手をつければよいのか不安」という声も多く聞かれます。

本記事では、主要5科目の傾向をわかりやすく解説し、それぞれに合った対策法を紹介します。

効率よく実力を伸ばすためのヒントが満載です!

この記事の概要

高校受験の全体傾向と科目別対策の重要性

高校受験を控える中学生やそのご家庭にとって「どの科目に力を入れるべき?」「最近の傾向って変わってきているの?」といった悩みはつきもの。

実は、高校受験では科目別に傾向が大きく異なるため、それぞれの教科に合った対策が欠かせません。

この章では、まず高校受験全体の傾向と、なぜ科目別対策が重要なのかについてわかりやすくご説明します。

なぜ科目別に傾向と対策が必要なのか

高校受験では、英語・数学・国語・理科・社会の5教科が出題されますが、それぞれの教科には異なる出題傾向があります。

たとえば、英語は長文読解が増加傾向にあり、数学は応用力や図形問題の比重が高まっています。このように、教科ごとに異なる「問われ方」を知ることが合格への近道となります。

以下の表は、主要5教科の科目別傾向をまとめたものです。

| 科目 | 最近の傾向 | 対策ポイント |

| 英語 | 長文読解・リスニングが重視 | 毎日英文を読む・音声に慣れる |

| 数学 | 文章題や図形の応用問題が増加 | 基礎力+応用問題演習を強化 |

| 国語 | 記述問題・要約力が問われる | 過去問で記述の練習をする |

| 理科 | 実験やグラフの読み取り問題が中心 | 図解・資料問題の反復練習 |

| 社会 | 資料・統計を読み解く問題が多い | 時事問題+図表の分析力を強化 |

このように高校受験では科目別の傾向を把握し、それに合わせた対策をすることが得点力アップの鍵。

すべての教科に同じような勉強法をあてはめるのではなく、それぞれの教科に合った方法で効率よく進めましょう。

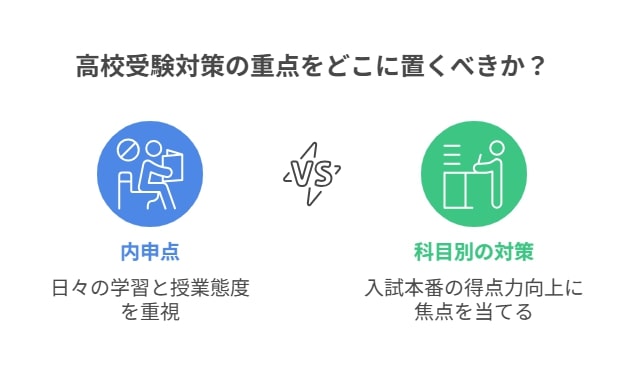

内申点と入試本番のバランスを見極めよう

高校受験では、筆記試験だけでなく内申点も合否を左右する重要なポイント。特に公立高校では通知表の成績が「内申点」として換算され、入試本番の得点と組合わせ評価されます。

そのため、定期テストで安定した成績を取ることも、科目別の対策と同じくらい大切です。

- 内申点が重視される県(例:東京都・神奈川県など)では、日々の授業態度や提出物も評価対象になります。

- 入試本番重視の県では、得点力アップのために過去問演習がカギを握ります。

つまり、高校受験では「内申点」と「科目別の傾向に応じた対策」の両方を意識する必要があります。

入試本番に強いだけではなく、日々の学習もバランスよく取り組むことが志望校合格への近道です。

【国語】記述力と読解力の強化がカギ

高校受験国語の出題傾向

高校受験における国語の傾向は長文読解の出題が中心であり、近年は記述式の問題が増加傾向にあります。物語文と論説文がセットで出題されることが多く、正確に読み取る読解力が求められます。

また、漢字や語彙の問題は基礎力を問う内容ですが、配点もあるため油断は禁物。

都道府県によっては「資料の読み取り」や「会話文から読み取る問題」などが加わる場合もあり、出題形式の多様化も見られます。

- 長文読解の文章量が多い(目安:1,500〜2,000字)

- 30〜80字で記述させる問題が増加

- 古文・漢文が出る県もある

このように、高校受験国語は科目別に見たときも特殊な傾向がある教科です。

読み取る力、まとめる力、語彙力など、複合的な力が問われます。

効果的な対策とおすすめ勉強法

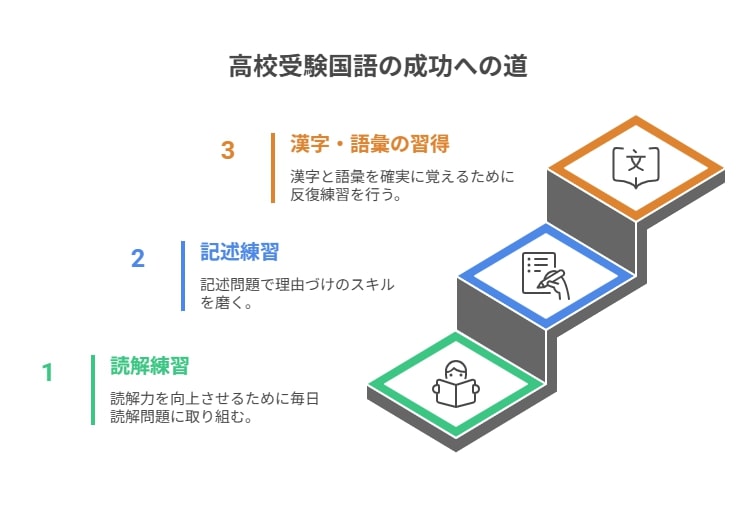

高校受験国語の対策としては、以下の3つのポイントを意識すると効果的です。

- 毎日1題は読解問題に取り組む

読解力は一朝一夕で身につくものではありません。日々コツコツと文章に触れることで、読み取るスピードと正確さが養われます。 - 記述問題は「なぜそう思うか」を書く練習を

記述問題は答えが一つとは限らないため、「理由づけ」の練習がカギになります。解答例を見て比較することも効果的です。 - 漢字・語彙は反復練習で確実に覚える

配点は小さいとはいえ、落とすと差がつく部分。スキマ時間にコツコツ進めましょう。

また、学校ごとの出題傾向もチェックしておくことが大切。都道府県の過去問や模試で傾向をつかみ「この形式ならこう解く」という型を身につけておくと安心です。

高校受験は科目別の傾向を意識した対策が成否を分けます。

国語では、記述や読解といった思考力型の出題が増えていることを踏まえ、基礎から応用までバランスよく学習を進めましょう。

✅ 参考

【数学】思考力・応用力が求められる

出題形式の特徴と頻出単元

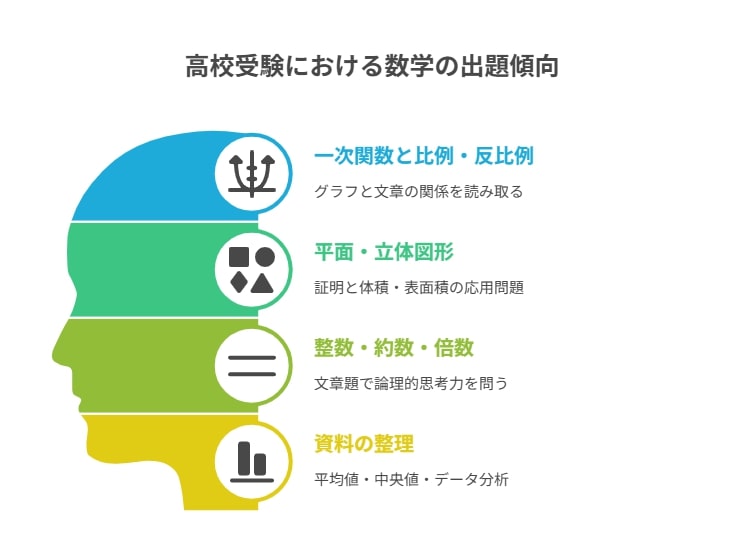

高校受験における数学の出題傾向は年々変化しており、単純な計算問題だけでは対応しきれない内容になってきています。

特に最近では、図形問題や関数、資料の活用など、思考力や論理的な読解力が試される問題が増加しています。

高校受験の科目別傾向の中でも数学は「考える力」を問う比重が高く、単なる暗記型の学習では点数を伸ばしにくい科目です。

以下は、出題されやすい単元の一覧です。

| 頻出単元 | 出題の傾向 | 対策のポイント |

| 一次関数・比例反比例 | グラフと文章の関係を読み取る | 表やグラフの変化に注目 |

| 平面・立体図形 | 証明や体積・表面積の応用問題 | 作図と図形の性質を反復練習 |

| 整数・約数・倍数 | 文章題で論理的思考力を問う | 問題の意味を丁寧に読み取る |

| 資料の整理 | 平均値・中央値・データ分析 | グラフの特徴と計算に慣れる |

このように、高校受験の数学は科目別に見ても応用力が求められる傾向があります。

基礎問題だけでなく、考えさせる問題にも慣れておくことが大切です。

計算力だけでなく文章題にも慣れよう

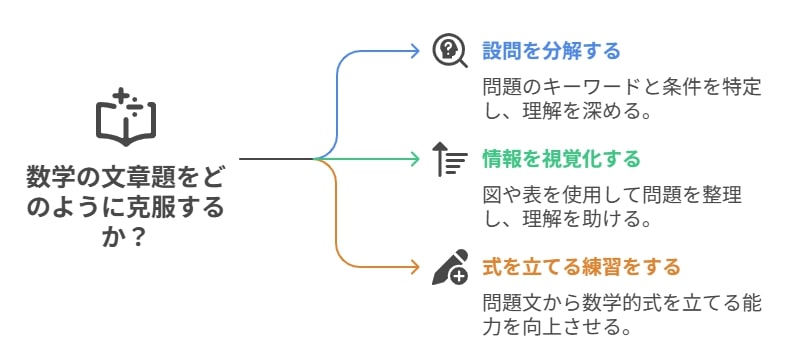

多くの中学生が苦手とするのが、数学の文章題です。計算力はあっても「何を問われているのかわからない」という声が多く聞かれます。

高校受験では科目別に応じた読解力が必要不可欠であり、数学でも文章の意味を読み解く力が得点に直結します。対策としては以下のようなステップが効果的です。

- 設問を段階的に分解する(キーワードや条件をチェック)

- 図や表に整理してみる(視覚化することで理解が深まる)

- 式を立てる練習を反復(問題文から式を作る力が重要)

高校受験の数学は、科目別の傾向を押さえつつ、応用力と読解力をバランスよく伸ばすことがカギとなります。

✅ 参考

【英語】リスニング・長文読解が鍵を握る

文法・語彙・読解のバランス

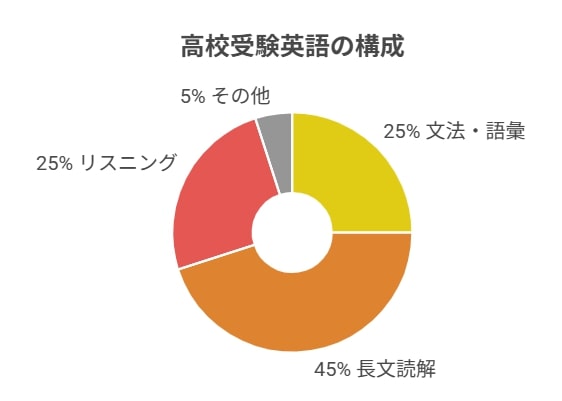

高校受験英語の傾向は、大きく「文法・語彙力」「読解力」「リスニング力」に分かれます。なかでも最近の出題傾向では長文読解の割合が増加しており「速く、正確に読み取る力」がより重要になっています。

また、会話文やEメール文のような実生活に近い文脈での出題も多く、文法知識だけでなく実用的な英語力も求められます。高校受験の科目別傾向において、英語は特に日常的な反復が力になる教科です。

以下は、英語の構成と学習配分の目安です。

| 分野 | 配点の傾向 | おすすめ対策 |

| 文法・語彙 | 20〜30% | 毎日10分の単語暗記+文法練習 |

| 長文読解 | 40〜50% | 1日1題の長文音読+内容確認 |

| リスニング | 20〜30% | 英語音声を聞く習慣をつける |

スピーキング・リスニング対策のポイント

高校受験英語の傾向として、リスニング問題の配点が年々高まっているのも特徴です。一方で、聞き取りに苦手意識を持つ中学生も少なくありません。

リスニング・スピーキング力を伸ばすには、以下の対策が効果的です。

- 音読とシャドーイング:聞こえた音をすぐ真似する練習で発音力もUP

- 毎日5分のリスニング習慣:スキマ時間に英語音声を聞くことが効果的

- 学校の教科書音源を活用:内容を理解しやすく、定着度が高まる

高校受験での英語は、科目別の傾向を意識したうえで、日常の中に英語を取り入れることが大切です。

英語は継続すれば必ず伸びる科目なので、焦らずコツコツ取り組んでいきましょう。

✅ 参考

【理科】分野ごとの特性を押さえた学習法

生物・化学・物理・地学の出題傾向

高校受験における理科の出題傾向は、生物・化学・物理・地学の4分野がバランスよく出題されるのが一般的です。

学校によっては難易度に差がある場合もありますが、どの分野も科目別にしっかりと傾向を押さえることで、得点源にできます。

下記の表は、各分野の特徴と対策ポイントをまとめたものです。

| 分野 | 出題傾向 | 対策のコツ |

| 生物 | 植物・人体・遺伝の仕組みが中心 | 図解で整理して暗記、語句だけでなく仕組みを理解 |

| 化学 | 物質の変化・化学反応式・状態変化 | 実験問題に慣れる、単位と計算のセットで理解 |

| 物理 | 電流・力・光・音などの計算が中心 | 公式の意味を理解し、計算問題を繰り返す |

| 地学 | 天気・火山・地層・天体などが頻出 | 用語暗記だけでなく因果関係を把握する |

このように高校受験の理科は科目別に明確な傾向があるため、苦手分野を放置せず、バランスよく取り組むことが合格への鍵です。

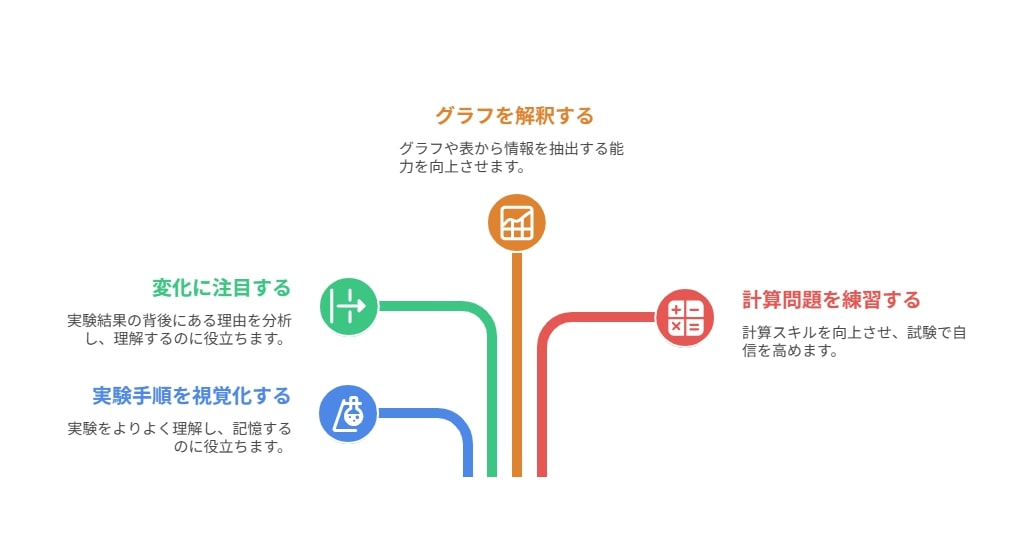

実験問題やグラフの読み取りに強くなるには

近年の高校受験における理科の傾向として、実験や観察の内容をもとにした問題や、グラフ・表・図を用いた読解型問題が増えています。

単なる暗記ではなく「なぜこの結果になるのか?」と考える力が求められています。

- 実験手順を図でイメージできるようにする

- 変化の前後や条件の違いに注目する

- グラフや表の軸の意味を理解して読み解く

また、計算問題も含まれるため、理科でも高校受験対策は科目別の傾向に基づいたトレーニングが有効です。

模試や過去問を活用して出題形式に慣れておきましょう。

✅ 参考

【社会】暗記ではなく「理解+整理」で得点力アップ

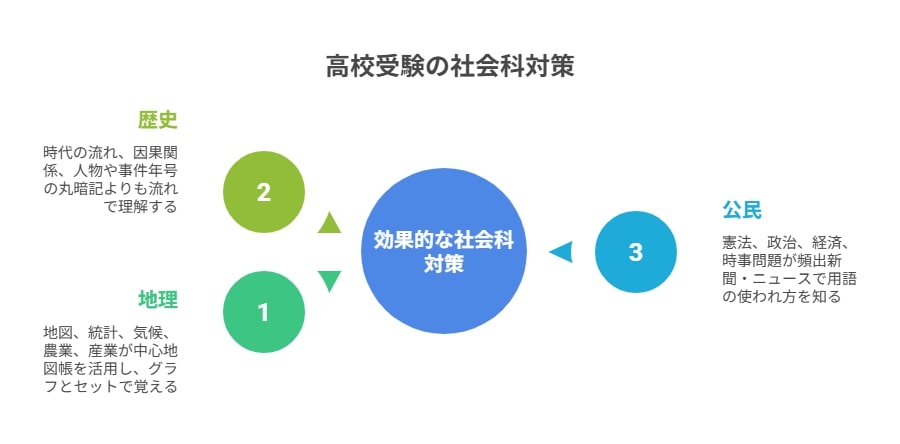

地理・歴史・公民の出題傾向

高校受験の社会科の傾向として、暗記中心と思われがちですが、実際には「知識の整理」と「背景理解」が重視されています。

地理・歴史・公民の3分野はそれぞれ異なる視点から出題され、科目別に異なる傾向を意識した学習が必要です。

| 分野 | 出題の特徴 | 効果的な学習法 |

| 地理 | 地図・統計・気候・農業・産業が中心 | 地図帳を活用し、グラフとセットで覚える |

| 歴史 | 時代の流れ・因果関係・人物や事件 | 年号の丸暗記よりも流れで理解する |

| 公民 | 憲法・政治・経済・時事問題が頻出 | 新聞・ニュースで用語の使われ方を知る |

このように、社会の高校受験対策では科目別の傾向を踏まえた「理解型の学習」が得点アップに直結します。

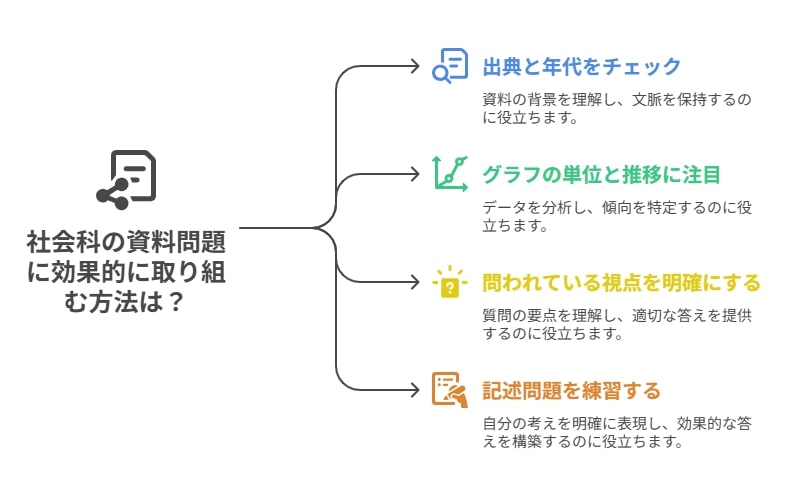

資料問題の読み取りと記述対策

近年の高校受験の社会科では資料問題の出題が増加しています。統計グラフや写真、表、漫画などをもとに答える問題があり「資料から読み取れること」を記述する力が問われます。

資料問題対策には以下のような学習が効果的です。

- 資料の出典や年代をチェックして背景を把握

- グラフの単位・推移・比較に注目する

- 問われている視点を明確にして答える(例:原因・結果・特徴など)

さらに記述問題対策としては「〜だから〜である」といった構文で自分の考えをまとめる練習も効果的です。

知識を「使う」練習をすることで、高校受験の科目別傾向に合った実戦力が身につきます。

✅ 参考

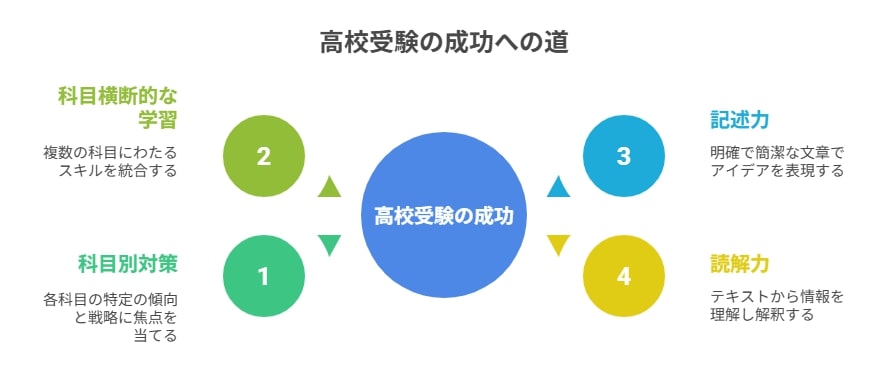

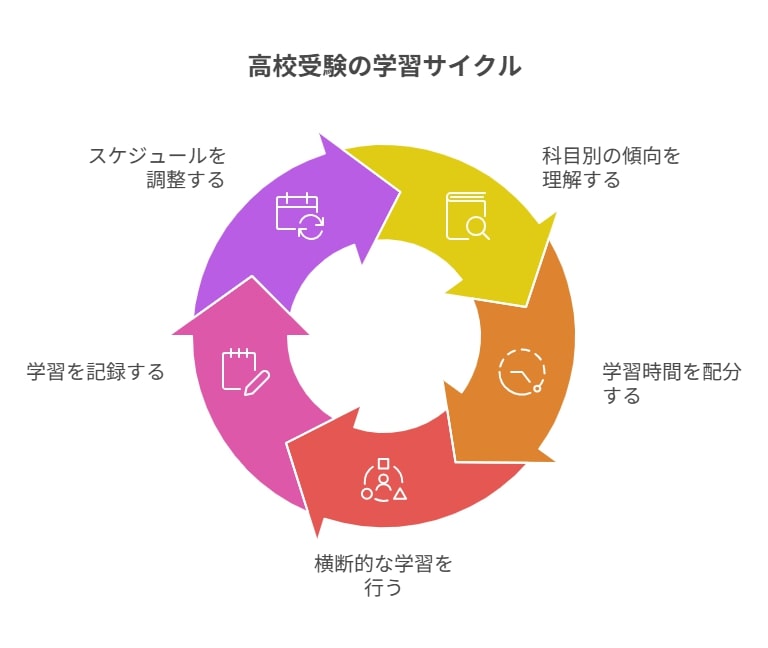

科目横断型の勉強法で全体の底上げを図る

記述力・読解力を全科目に応用する方法

高校受験においては科目ごとの対策が重要ですが、それだけでは足りません。実は科目横断的な学習によって、すべての教科の得点力を底上げすることができます。

とくに記述力と読解力はどの科目にも必要不可欠な力であり、高校受験の科目別傾向を押さえつつ、応用していくことで全体的な成績向上が見込めます。

以下は、記述力・読解力が必要とされる主な場面です。

| 教科 | 求められる力 | 記述・読解の応用方法 |

| 国語 | 文章の主旨理解、記述回答 | 本文の要点を簡潔にまとめる練習 |

| 社会 | 資料読み取り、説明記述 | グラフや表を言語化する練習 |

| 理科 | 実験説明、結果の考察 | 因果関係を文章で表現する |

| 英語 | 長文読解、英作文 | 要点把握と論理的構成の練習 |

このように、高校受験では科目別に傾向を踏まえると同時に、共通スキルである「記述力」と「読解力」を全体に広げていく学習法が非常に効果的です。

スケジュール管理で得点力に差がつく

高校受験に向けて、どのように日々の学習を管理するかが結果に大きく影響します。単に勉強時間を増やすだけでなく、科目別の傾向に合わせ時間を最適に配分することが重要です。

以下は、1週間を使った科目横断型スケジュールの例です。

曜日ごとにテーマを決めておくことで、偏りのない効率的な学習が可能になります。

| 曜日 | メイン科目 | 重点内容 | 横断的に取り組む力 |

| 月 | 国語 | 読解問題+記述 | 他教科の文章理解力に応用 |

| 火 | 数学 | 図形・文章題 | 論理的思考力を理科へ応用 |

| 水 | 理科 | 実験・資料問題 | 因果関係の記述力を社会へ応用 |

| 木 | 社会 | 資料・記述対策 | 説明力を国語や英語へ応用 |

| 金 | 英語 | 長文読解+英作文 | 構成力・要約力を他科目へ応用 |

このような高校受験に対応した「科目別の傾向」「横断型の学習管理」をかけ合わせることで、偏りのない確かな実力を身につけることができます。スケジュールは目標に合わせて柔軟に調整し、自分に合った学習リズムを見つけましょう。

最後に、日々の学習を「記録する」ことも大切です。

学習時間・内容・気づいたことをメモしておけば、振り返りがしやすくなり、高校受験の科目別傾向への対応力も自然と高まります。

✅ 5教科すべてを総合的・効率的に学ぶにはこちらがおすすめです。

→ 高校受験におすすめ「難易度とスタイル」で考える通信教育ランキング

まとめ

高校受験において科目別の傾向をつかんでおくことは、効率的な学習の第一歩。苦手科目を克服するには、単に暗記するのではなく「出題傾向に沿った勉強」が重要です。

本記事を参考に、それぞれの教科での得点力を高め、志望校合格に近づきましょう。

学習塾や通信教育を活用すれば、より的確なサポートも得られます!!!

✅ こちらも参考までに。

→ 中学生におすすめ「費用の安いオンライン家庭教師」ベスト3選