発達障害のある中学生は、知的能力に問題がなくても学習面でつまずきを感じやすく、周囲の理解や支援が不可欠です。

しかし、親として「どうサポートすればいいのか分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では発達障害と学習サポートの関係性に焦点を当て、家庭での工夫、学校との連携、そして専門機関の活用法までを具体的かつわかりやすく解説します。

この記事の概要

発達障害の中学生が学習でつまずく主な理由

発達障害のある中学生は、見た目では分かりにくい困りごとを抱えていることが多く、学習においても思わぬところでつまずくことがあります。

学力に問題があるわけではなくても、授業についていけなかったり、宿題に時間がかかったりすることは少なくありません。

ここでは、発達障害の中学生が学習でつまずく主な原因をわかりやすく解説します。

ワーキングメモリの弱さによる情報処理の困難

発達障害のある中学生には、ワーキングメモリ(作業記憶)が弱い傾向があります。これは「情報を一時的に覚えながら処理する力」で、学習において非常に大切な機能です。

- 黒板の内容をノートに書き写す途中で忘れてしまう

- 文章題の条件を覚えて問題を解くことが難しい

- 話を聞いていても、後半の内容になると最初を忘れてしまう

このような困難があると、授業の内容を理解する前に記憶が追いつかず、勉強そのものに苦手意識を持つことがあります。

発達障害の中学生には、口頭だけでなく視覚的な情報を補う学習サポート(例:図解、メモ、タイマーなど)を取り入れることで、理解が進みやすくなります。

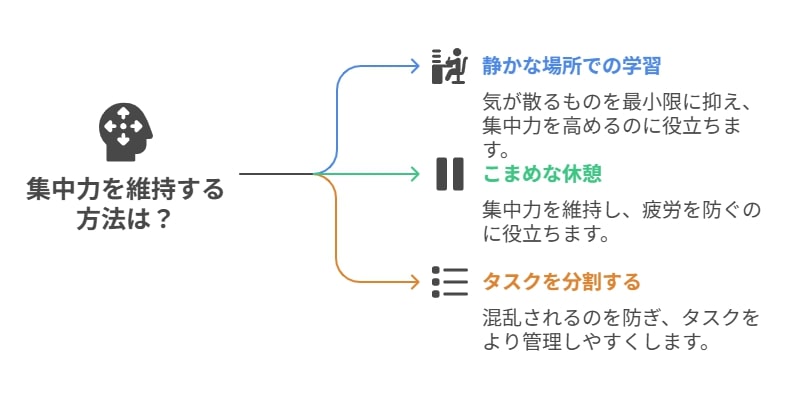

注意の持続や集中の困難さ

発達障害の中でもADHD(注意欠如・多動症)の特性を持つ中学生は、集中力を持続するのが難しい傾向にあります。

特に興味がない課題に対しては、注意があちこち移ってしまい、落ち着いて学習に取組むのが難しくなります。

| 困りごと | 具体例 | 学習サポートの工夫 |

| 注意が散漫になる | 鉛筆を転がしたり、 周囲の音に反応して手が止まる |

静かな場所での学習 イヤーマフなどの活用 |

| 同じ姿勢を保てない | 席を立つ、体を揺らす | 休憩をこまめに入れる タイマーで時間を区切る |

| 課題に取り組めない | 「やらなきゃ」と思っていても 始められない |

タスクを細かく分けて、 1つずつ取り組む |

このように、集中力に課題がある場合も、少しの工夫で改善が期待できます。

学習サポートは中学生の特性に応じて柔軟に対応することが大切です。

読み書き・計算の特定の苦手さ(LD傾向)

.jpg)

発達障害の中には、知的発達に問題がなくても「読み」「書き」「計算」のいずれか、または複数が極端に苦手なケースがあります。

これを「学習障害(LD)」と呼び、学校の授業では見過ごされやすい特徴の一つです。

読み書きや計算の困難さの例

- 文章を読んでも意味が理解できない

- 文字を鏡文字のように書く

- 九九を暗記できない、数の概念がつかめない

これらの困難は「怠けている」のではなく、脳の働き方に個性があるために起きることです。

発達障害の中学生には、学習サポートとして音読の録音を活用したり、タイピング練習を通して書く負担を減らすといった支援が効果的です。

また、次のような補助教材もおすすめです。

- 読み上げ機能付きの電子教科書

- 色分けされた計算ステップ表

- ひらがなや漢字の形を覚えるトレースシート

このように、発達障害の中学生の学習には、画一的な教え方ではなく、その子に合った柔軟で具体的な学習サポートが必要不可欠です。

無理に標準に合わせるのではなく、得意を伸ばしながら苦手を補う工夫が重要です。

家庭でできる学習サポートの工夫

発達障害の中学生が安心して学べるようにするためには、家庭での環境づくりがとても大切です。

学校や外部の支援だけでなく、日々の生活のなかでの声かけや環境調整によって、学習への前向きな気持ちを育てることができます。

ここでは、家庭で実践できる効果的な学習サポートの工夫を具体的に紹介します。

環境を整えて「気が散りにくい空間」をつくる

発達障害の中学生は視覚・聴覚に敏感で、ちょっとした刺激でも集中が途切れてしまうことがあります。そのため、まずは学習に集中しやすい環境を整えることが大切です。

家庭でできる学習スペースの工夫例

- 机の上には必要なものだけを置く

- カーテンやパーテーションで視覚的な刺激を減らす

- 時計やタイマーは静音タイプにする

- 壁に貼る予定表やルールはシンプルに

「どこで学習するか」は学習サポートの第一歩です。

集中できる「自分だけの学習スペース」があると、気持ちの切り替えにもつながりやすくなります。

タイマーや視覚スケジュールで学習リズムをつける

発達障害のある中学生は、時間の感覚をつかむのが苦手な傾向があります。

長時間の勉強では集中力が続かないことも多いため、タイマーや視覚的なスケジュールを取り入れることが有効な学習サポートになります。

| ツール | 使用例 | 期待される効果 |

| キッチンタイマー | 「10分間だけ集中」「休憩は5分」 など時間を区切る |

集中→休憩のリズムをつける |

| 視覚スケジュール表 | 「〇時:勉強」「〇時半:おやつ」 などをイラストで表示 |

予定が見えることで安心し、 切り替えがスムーズになる |

| 砂時計 | 視覚的に「あとどれくらいか」 が分かる |

時間の流れを直感的に理解できる |

このように、視覚や時間の管理ができるツールは、中学生自身が「自分で学習を管理する力」を身につけるための学習サポートになります。

「できた」を積み重ねる小さな成功体験の重要性

発達障害の中学生にとって、失敗や叱責の経験が多いと自己肯定感が低くなりがち。そのため、学習に取り組むときは「できた!」「わかった!」という小さな成功体験を積み重ねることが大切です。

成功体験を引き出すサポート例

- 課題をレベルに合わせて細かく分ける

- 「〇ページできたね」と具体的に褒める

- できたらシールを貼る「達成カード」を活用する

- 苦手な内容も、得意な形式で出す(例:クイズ風、タイムトライアルなど)

できたことを言葉にして伝えることで、中学生は「頑張ればできる」という前向きな気持ちを持つようになります。これは、長期的に見て学習サポートの中でも最も効果が大きい支援の一つです。

発達障害の中学生は「苦手」を乗り越える力を必ず持っています。

家庭での接し方や声かけによって、その力を引き出すことができるものです。

学校と連携して進めるサポートのポイント

家庭だけでなく、学校と連携することも発達障害の中学生にとって非常に重要な学習サポートになります。

学校は中学生が一日の大半を過ごす場所であり、担任や支援員との連携がスムーズであれば、中学生も安心して学びに取り組むことができます。

この章では、学校との効果的な連携方法について具体的にご紹介します。

個別の教育支援計画(IEP)の活用方法

発達障害のある中学生には「個別の教育支援計画(IEP)」を作成し、個々の特性に合わせた学習サポートを行うことが推奨されています。

これは学校と家庭、専門機関が連携して、中学生の学びや生活を支える計画書です。

IEPに含まれる内容の例

- 中学生の強みと苦手分野の明確化

- 学習目標と行動目標の設定

- 具体的な支援内容(例:板書の代替、学習時間の調整)

- 評価方法と見直しの時期

IEPは「学校任せ」にするのではなく、保護者も積極的に参加することで、より実効性の高い学習サポートにつながります。

面談の場では、家庭での様子や子供が困っている場面を具体的に共有すると、学校側も支援しやすくなります。

担任や支援員との具体的な連携のとり方

発達障害の中学生が学校でスムーズに学習できるようにするには、担任や支援員との日々の情報共有が欠かせません。小さな困りごとも放置せず、早めの対応が大きな安心感につながります。

| 連携方法 | 具体的な例 | ポイント |

| 連絡帳や学習記録の活用 | 「今日は集中できた」「漢字で苦戦」 など簡単な記録 |

日々の変化を把握しやすくなる |

| 定期的な面談の実施 | 月1回など、学校と家庭で 中学生の状況を共有 |

保護者の気づきを伝えるチャンス |

| 電話やメールでの相談 | 「今週、朝の準備がうまくいっていない」 など |

ちょっとした悩みも相談できる関係づくり |

保護者と学校が「チーム」として連携することで、中学生に合った学習サポートが可能になります。

合理的配慮を求めるときの伝え方と注意点

発達障害の中学生に対しては「合理的配慮」が学校から提供されることが法律で定められています。ただし学校側がすべてを把握しているわけではないため、保護者からの具体的な働きかけがとても重要になります。

合理的配慮を求める際のポイント

- 「お願い」ではなく「当然の権利」として伝える

- 配慮の目的と必要性を具体的に説明する

- 「できる範囲で」と協力的な姿勢を示す

伝え方の例

「うちの子は発達障害の特性から板書をすぐに書き写すのが難しく、学習内容の理解が追いつかないことがあります。板書を写真で撮ることや、プリント配布などの学習サポートをご検討いただけますか?」

合理的配慮は、周囲の中学生と同じように学ぶための「手段」であり、「特別扱い」ではありません。

学校との信頼関係を大切にしながら、中学生の学びやすい環境を一緒に整えていきましょう。

専門機関や外部サポートの活用方法

家庭や学校での支援だけでは対応が難しいと感じたときは、専門機関や外部のサービスを積極的に活用することが大切です。

発達障害のある中学生にとって、専門性の高い学習サポートは、学習への苦手意識を減らし、自己肯定感を高める大きな力になります。

ここでは、実際に利用できる支援機関やサービスの内容と選び方について、具体的にご紹介します。

発達支援センターや療育機関での学習支援

各自治体に設置されている発達支援センターや療育機関では、発達障害のある中学生の特性に応じた指導やトレーニングを行っています。

無料または低額で利用できる場合も多く、初めての相談先として非常におすすめです。

| 機関名 | 主な支援内容 | 対象年齢 |

| 発達支援センター | 学習や生活面のアセスメント 支援プランの作成 |

0歳〜18歳 |

| 療育センター | 言語訓練 SST(ソーシャルスキルトレーニング) 心理支援 |

未就学〜小学生中心 |

| 児童発達支援・放課後等デイサービス | 個別・集団療育 学習支援 遊びや運動を通した支援 |

0歳〜高校生まで |

これらの施設では、中学生一人ひとりに合わせた学習サポートを行いながら、保護者への助言や支援方法の提案もしてくれます。

オンライン家庭教師や個別指導塾の選び方

最近では、発達障害のある中学生に特化したオンライン家庭教師や個別指導塾が増えてきました。自宅で学べるという安心感や、中学生の特性に応じた柔軟な対応が魅力です。

選ぶときにチェックしたいポイント

- 発達障害に理解のある講師が在籍しているか

- 学習内容だけでなく、気持ちのフォローも重視しているか

- 1対1指導かどうか(集団授業は集中が続きにくい場合がある)

- 録画や復習機能があるか(忘れやすさへの対応)

体験授業が用意されているところも多いため、まずは実際に子供へ合うか確かめることをおすすめします。

オンラインの学習サポートは、通塾が難しい家庭にとって心強い選択肢になります。

✅ 私たちのおすすめはこちら。

特別支援教育士・公認心理師などの専門職の関わり

より専門的な視点からの学習サポートを希望する場合、特別支援教育士や公認心理師などの専門職との連携も考えましょう。彼らは発達障害に関する深い知識を持ち、保護者や学校への具体的なアドバイスが可能です。

| 専門職 | 主な役割 | どこで会える? |

| 特別支援教育士 | 学習面の支援法の提案、教育現場での助言 | 学校、教育相談センター、民間教育機関など |

| 公認心理師 | 心理検査、発達評価、親へのカウンセリング | 医療機関、スクールカウンセラー、療育施設など |

| 作業療法士・言語聴覚士 | 手先の不器用さや言葉の問題への支援 | 療育センター、病院、放課後デイなど |

専門職との連携により、中学生に合った学習サポートの方向性が明確になり、保護者自身の安心感にもつながります。

無理せず、一人で抱え込まず、必要に応じて専門的な力を借りましょう。

発達障害の学習支援における保護者の心構え

発達障害の子供に対する学習支援は、保護者の関わり方によって大きく左右されます。学習支援に取り組むうえで、保護者自身がどのような心構えを持つかは、中学生の成長や安心感に直結します。

この章では、発達障害の学習支援において保護者が意識すべき姿勢や考え方について解説します。

「理解」と「共感」が支援の第一歩

発達障害のある子供が直面する困難は、見た目だけでは分かりにくいことも多くあります。まず大切なのは、発達障害の特性を正しく理解し、子供の気持ちに寄り添う「共感」を持つことです。

学習支援に取り組む際には、できないことを責めるのではなく「どこで困っているのか」「どうすればサポートできるのか」を共に考える姿勢が求められます。

保護者の理解と共感は、中学生にとって何よりも安心できる学習環境につながります。

完璧を求めず、長期的な視点で関わる

発達障害の学習支援は短期的な成果を求めるよりも、長いスパンで着実に成長を支えることが重要。保護者が「すぐに成果を出さなければ」と焦ってしまうと、子供にもそのプレッシャーが伝わり、学習への不安が増すこともあります。

発達障害の学習支援では、日々の小さな変化を大切にし、失敗も学びと捉える寛容な姿勢が効果を高めます。

保護者自身が完璧を求めすぎず「少しずつできることを増やす」という視点を持つことが大切です。

家庭の中で安心できる関係性を築く

どんなに優れた学習支援方法であっても、中学生が家庭で安心できていなければ意味がありません。発達障害をもつ子供にとって、家庭は「ありのままの自分でいられる場所」であることが必要です。

保護者が子供の努力や成長を認め、ポジティブな声かけを積極的に行うことで中学生は自己肯定感を育みます。

学習支援の土台として、日常の中で信頼関係を育てていくことが、発達障害の子供にとって長期的な学びの力となります。

まとめ

発達障害のある中学生にとって、学習は単なる知識の習得ではなく、自信や自己肯定感を育む大切な機会です。

家庭・学校・専門機関がそれぞれの立場で連携し、中学生の特性に合った学習サポートを実現することが、未来につながる力を育てます。

焦らず、一歩ずつ、中学生のペースに寄り添った支援を続けていきましょう!